開業の為の人も集めた、資格も取った、お金も貯めた、さあ申請書を記入するぞと目の前にした時「このマス何書いたらいいんだ?」みたいな事が多々あります。

- そもそも申請書ってどこで手に入るの?

- 手に入れたけど書き方は?何を書くの?

- ハンコは必要なの?

- 全部埋めなきゃいけない?空けておいていい所は?

正直わからない所だらけです。なにせ介護タクシー(福祉タクシー)についての書籍は、一般市場にほとんど存在しません。

大丈夫です、基本的には人を集めて資格を取って、物件とお金を揃えたら、申請書のマスは全部埋められます。

当記事を最後まで読めば、記入例とともに運輸局のHPで手に入れたエクセルファイルの申請書のマスは全部埋められるようになります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。申請を代行してほしいという場合は下記のリンク先御覧ください。

介護タクシーの営業許可申請書を書いてみる

人員、設備施設、資金の準備が終わったら営業許可申請書を書くことが出来ます。

営業許可のてつづきについては、申請書に加えて下記の手続きも付随します。

- 法令試験申込み

- 運賃認可申請

- 残高証明の提出

当記事は申請書のみを深堀りしてご案内させて頂きます。

なお、許可申請手続き全体の事につきましては、下記の記事をご参考下さい。

介護タクシー開業申請シミュレーション

今から申請書を私が介護タクシー事業を開業する事として埋めていきたいと思います。

仮に私が介護タクシー事業を開業するとして

- オフィスたかはし(屋号)

- タクシー1台

- 福祉自動車、日産セレナ(人気車両だったので)をリースすることとする。

- 自分がドライバー、整備管理、指導主任を行う。

- 私の他に運行管理者、髙橋花子さんを従業員とする。

- 事務所、車庫は借りる、休憩所も併設とする。

- 開業資金200万

この条件で申請書を書いて行きたいと思います。

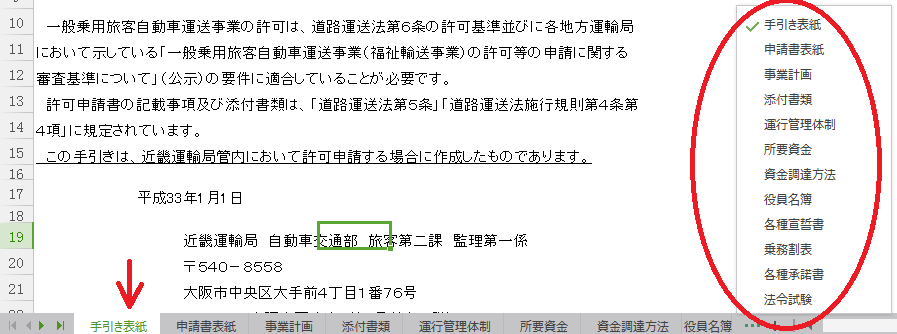

運輸局で介護タクシー(福祉タクシー)の許可申請書をダウンロード

まずグーグルさんで「近畿運輸局 介護タクシー」で検索しましょう。おそらく一番上に出てきます。

そして、ページの下の赤丸部分をクリックして下さい。

ここに全て置いてあります。

既に紫なのは、私がここをよく見ているからです。すいません。

クリックすると下記のページに飛びますので

①をクリックすると、②がダウンロードされてきます。ダウンロードはこれで終わりです。

書き込む書類は合計13枚

さて、落としてきたエクセル形式の申請書を開くと下記のようになっています。

赤丸内が詳細となっています。矢印下部のようにズラッとシートが12枚あるので気をつけて下さい。書くべき申請書は13枚あります。

13枚と言うと割と気が遠くなりそうですが、名前と住所しか書かなくて良いような申請書や宣誓書なんかも多いので、気合を入れて書くのは実質何枚かになります。

これら書類の作成を外注したいという場合は、私のような行政書士が居ます。申請書を調べながら埋めていくのは面倒という場合は下記LINEまで「初回無料相談希望」と明記の上ご連絡下さい。

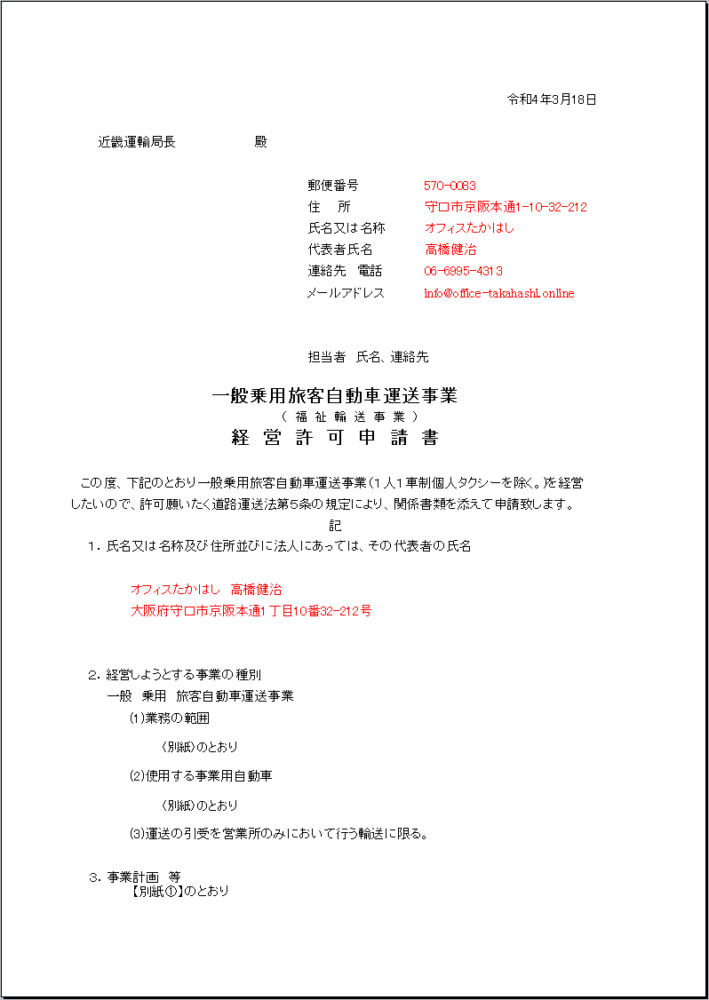

営業許可申請書の表紙

表紙は名前と住所書くだけです。

赤い所が記入部分となります。表紙はこれだけでOKです。

名前を書く欄の下に「担当者、氏名、連絡先」という欄があります、従業員さんに任せたい場合はここに担当者名を描きます。

行政書士に依頼する場合もここに行政書士の名前と連絡先を記入します、書面の間違い等があれば全て行政書士に連絡が入り、行政書士がそのまま対応できます。

弊所に依頼頂きました場合、書類の作成から補正、追加書類の容易等も全てセットで承ります。

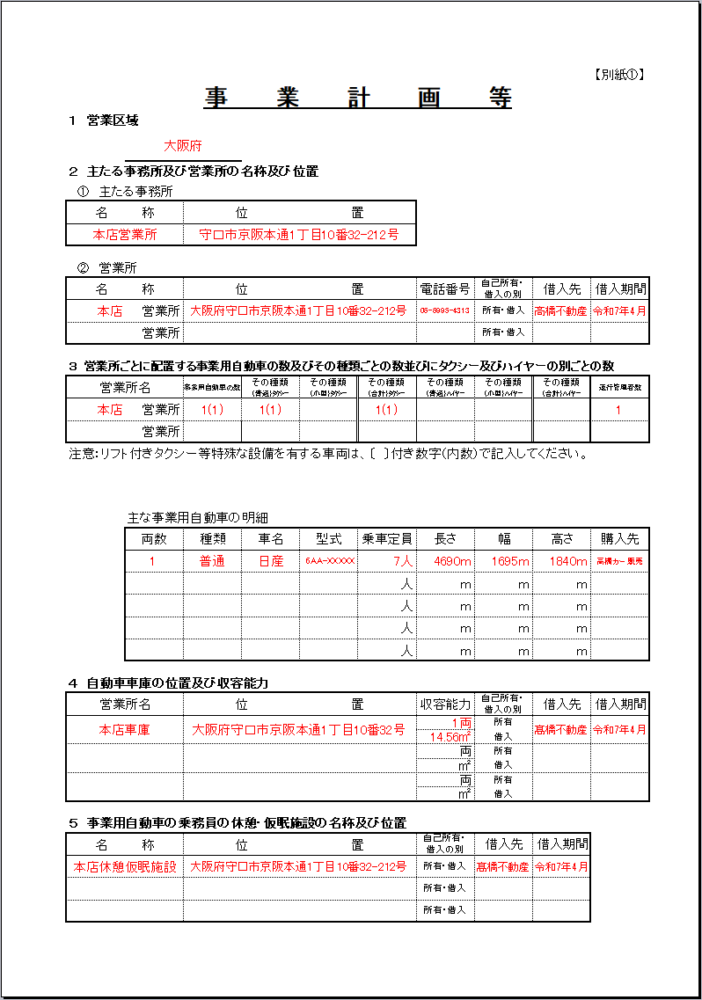

介護タクシー許可書類2「事業計画等」書き方

事業計画等については、既に立てている計画の通り埋めていけばいいだけです。どこで開業してどんな車で事業を行うかを書き込んでいきましょう。

それでは記入してみた下記の物を御覧ください。1項目ずつ解説していきます。

1、営業区域

営業区域は、都道府県単位です。都道府県名を書きましょう。

法律では大阪府と書くと、

- 大阪に営業所がある

- 大阪府下で乗せる、または大阪府下で降ろす

を満たしていないと違反になります。他県に出て行ってもいいですが、発着どちらかは大阪である必要があります。

2、①主たる事務所

主たる事務所の名称は、個人事業主の場合は「本店営業所」と書きましょう。

住所は事務所の所在地になります。省かずに〇〇丁目○○番〇〇号と書くとスムーズです。

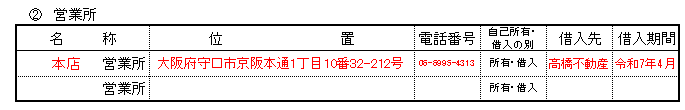

2、②営業所

- 個人事業で一箇所しか無い場合は「本店」

- 本店所在地

- 電話番号

- 「所有・借入」の該当に丸印

- 借入先

- 借入期間

借入期間が1年より短いと許可が下りません。

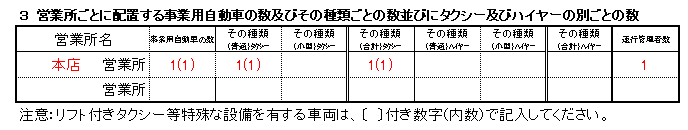

3,営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びその種類ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数

各営業所に何台ずつ車を配置するか書きます。

- 車は1台ですので「1」

- 福祉自動車で始めるので1台中1台が福祉自動車になり「(1)」

- 1台中1台が福祉自動車という事になるので「1(1)」

という記入になります。

- 事業用自動車総合計が1(1)

- うち普通車が1(1)

- タクシーの合計が1(1)

このようになります。

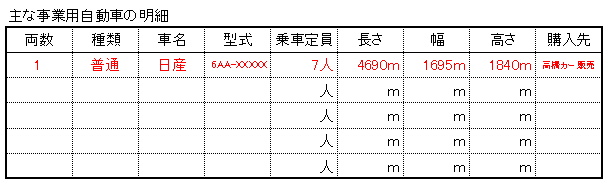

主な事業用自動車の明細

- 車両は1台

- 種類は普通か特殊、大体の場合普通車です。車検証に書いてあります。

- 社名はメーカーでいいそうなので、日産セレナで想定した場合「日産」

- 型式はカタログなんかで出ている物をそのまま書く

- 寸法も載っているはずなのでそのまま書く

- 購入先、またはリース先を書く

カタログスペックまたは車検証をほぼ書き写すスペースになるのでカタログ通りに書きましょう。車検証や自働車の見積書があればスムーズです。

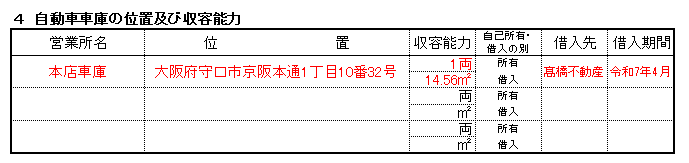

4,自動車車庫の位置及び収容能力

車庫は本店営業所に併設の車庫の場合は「本店車庫」と記入しましょう。住所、何代収容可能か、面積、「借入」に丸印、借入先、借入期間を書き込みます。ここで

- 住所は、本店営業所から2km以内か

- 車の台数以上の車庫があるか

- 車の全長全幅より大きい面積があるか

- 借入期間は1年以上あるか

- 水道は確保できているか

この辺りがチェックされます。

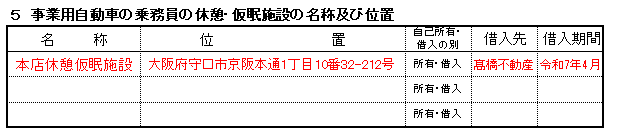

5,事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠施設の名称及び位置

休憩所および仮眠施設本店併設の場合「本店休憩所仮眠施設」と書きます。本店併設なので本店と同じ住所、「借入」に丸印、借入先、借入期間も同じになります。

営業所内をパーテーション等で区切っても許されますが、狭すぎるとダメです。面積規定はありませんが、人1人が常識的に休めるスペース、ソファーや椅子等が必要です。

介護タクシーの事業計画についてどう書いたら良いかわからないなどの場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

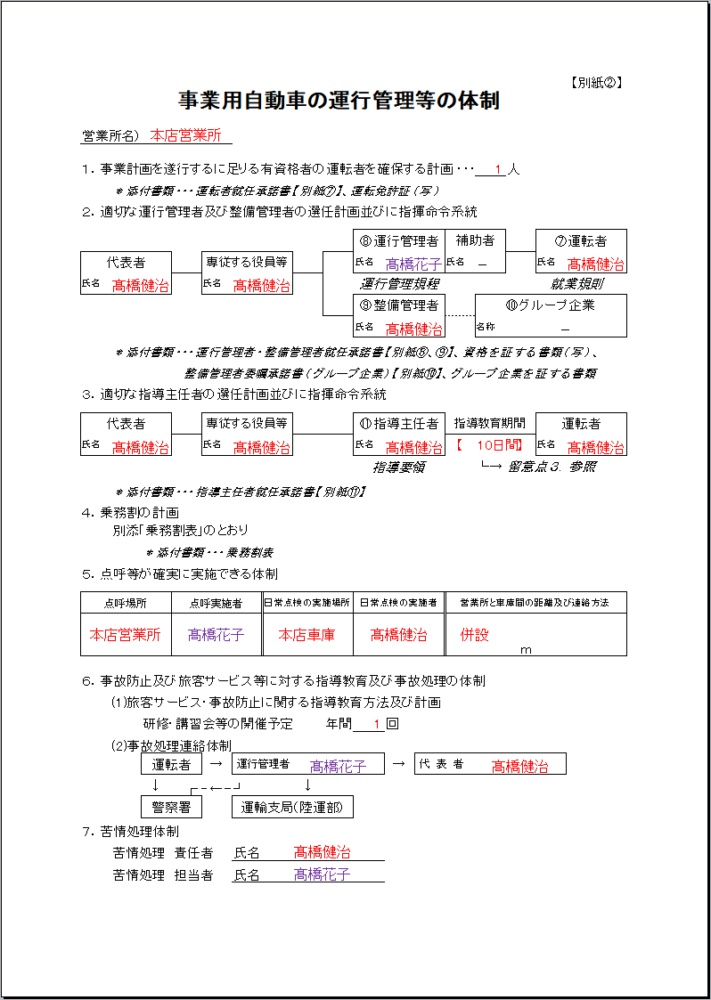

介護タクシー許可書類3「運行管理体制表」書き方

- 営業所は一箇所なので「本店営業所」

- 車1台の場合、運転者の数は「1人」

と記入します。

「有資格者」とは二種免許取得者のことになります。計画なので、申請の時点では取れていなくてもいいですが、2ヶ月以内に取得する計画が必要です。

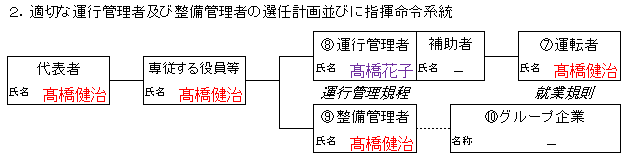

2,適切な運行管理者および整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統

上記のように記入します

代表者:自分

専従する役員:空白

⑦運転者:自分

⑧運行管理者:自分以外

⑨整備管理者:自分

⑩グループ企業:なし

個人事業の場合、1人しかいませんので専従する役員は空白です。

運転者、整備管理者についてはも自分でやることになるので自分の名前を書いて下さい。

注意すべき点は運行管理者です。ここは運転者に名前がある人は書くことが出来ません、つまり兼任不可のポジションになります。

自分がドライバーをやる場合は、自分以外の名前を書きましょう。ということで従業員髙橋花子さんの名前を書いてあります。

⑩のグループ企業とは、個人事業だと関係ないのですが、法人でグループ企業に自動車整備会社があれば、そこに整備管理者を外注できるという例外です。

8、(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。

近畿運輸局公示の審査基準より抜粋

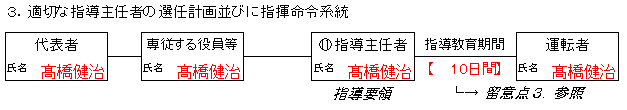

3,適切な指導主任者の選任計画並びに指揮命令系統

上記のように書き込みます。

立ち上げは2人になりますので、どうしてもという場合でなければ⑪指導主任については運行管理者と同じ人が推奨されています。

指導主任者は、運転者を指導する事が非常に多いので、運転者ではない人が居ればその人を充てて下さいと運輸局から推奨されています。

8、(8)運転者に対して行う営業区域に地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

近畿運輸局公示の審査基準より抜粋

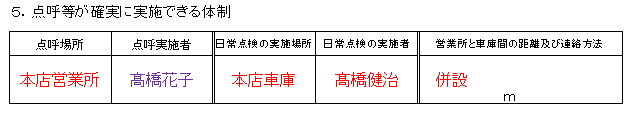

5、点呼等が確実に実施できる体制

上記のように書き込みます。

点呼場所:本店営業所

点呼実施者:運行管理者と同じ方

日常点検の実施場所:車庫

日常点検の実施者:運行管理者

営業所と車庫間の距離及び連絡方法:併設

個人事業で営業所一箇所だと上記のとおりになります。

唯一の注意点が「点呼実施者」は「運行管理者」と書いて下さい。これで将来運行管理者が複数になっても誰でも点呼をすることが出来ます。

営業所と車庫が併設でなく離れている場合は、直線距離を記入、連絡方法(携帯電話など)も記入しておきます。

8、(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

近畿運輸局公示の審査基準より抜粋

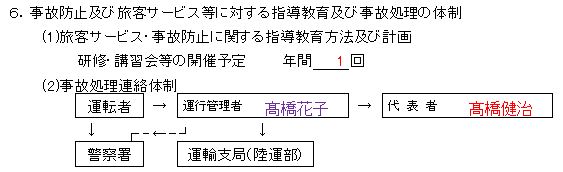

6,事故防止及び旅客サービス等に対する指導及び事故処理の体制

(1)事故防止に関する指導教育及び事故処理の体制

個人事業主であれば年一回以上であればいいので「1」以上の数字を書いて下さい。

(2)事故処理連絡体制

運行管理者:運行管理者の方の名前を記入

代表者:代表者(自分)の名前を記入

ここまで来ると、運行管理者も代表者も決まっているので、決まっている人の名前を記入します。

8、(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他の緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

近畿運輸局公示の審査基準より抜粋

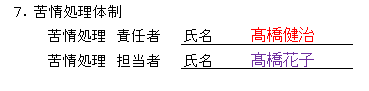

7,苦情処理体制

苦情処理責任者:自分の名前を記入します

苦情処理担当者:できれば自分以外の名前を書きます

苦情処理担当者については「苦情処理を専門的に行う配置をする事が望ましい」とありますので、苦情処理担当の方は運転者と別の人の名前を書きましょう。

近畿運輸局管轄内では、開業に絶対2人必要ですので、苦情処理担当者は運転者じゃない人が望ましいです。

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

国土交通省省令 国自総第446号より抜粋

(3)苦情処理については、迅速かつ適切に行う必要があることから、事業者に置いて苦情処理を専門的に行う配置をすることが望ましいので、そのように事業者に指導されたい。

介護タクシーの人事についてどうしたらよいかわからない等の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

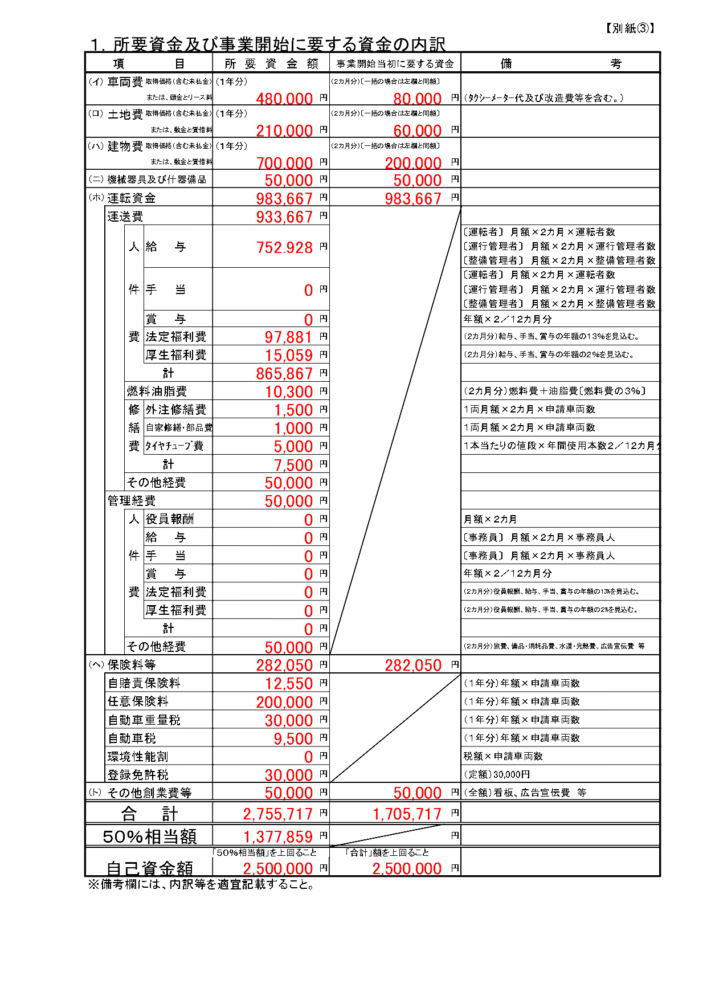

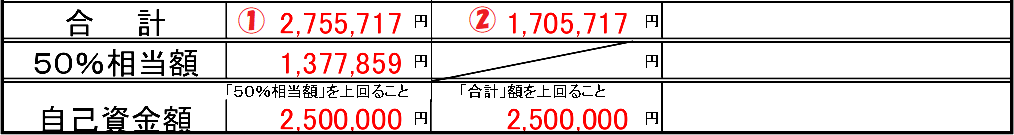

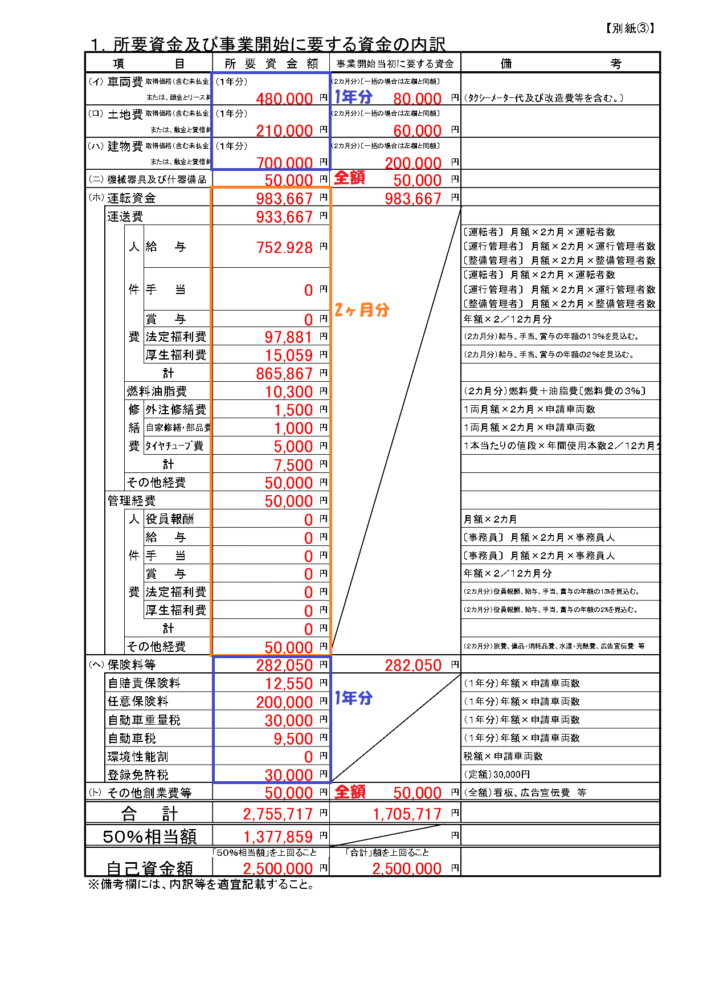

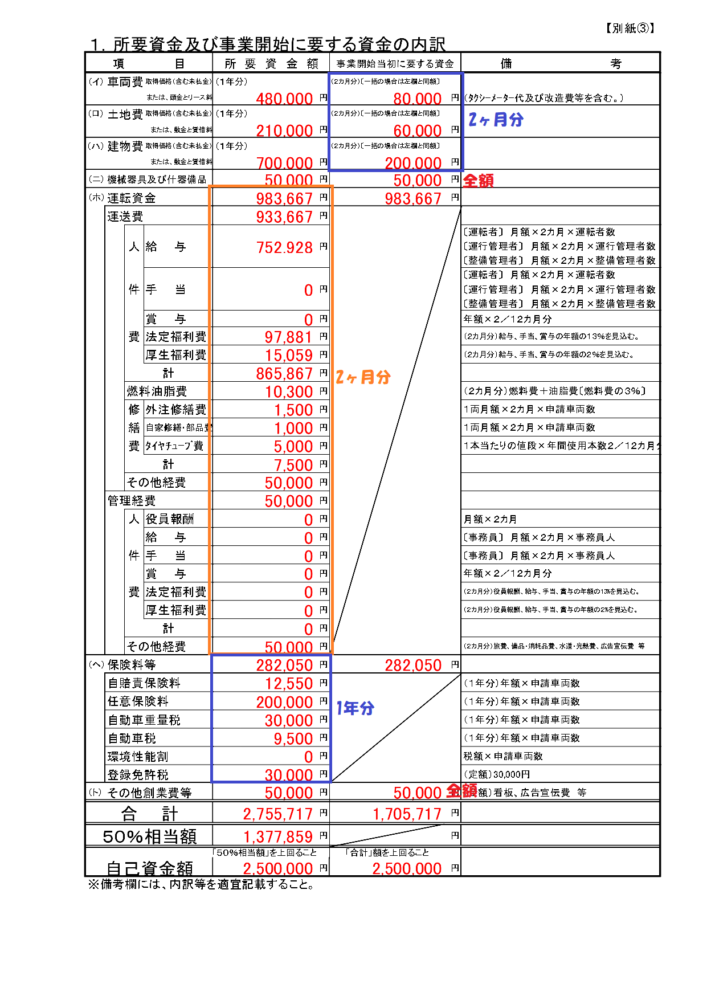

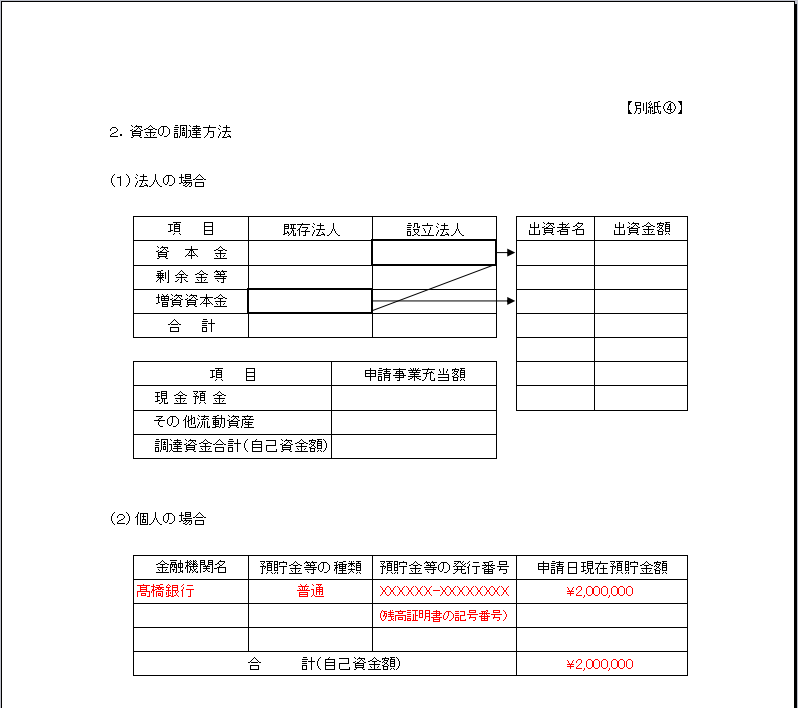

介護タクシー許可書類4「資金計画書」書き方

まず結論から言いますと、この資金計画書で

- 開業直後2ヶ月に必要な経費100%

- 開業後1年似必要な経費の50%

を算出します。そして手持ちの資金がそれを上回っていなければ許可が下りません。

(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

近畿運輸局 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)審査基準より抜粋

許可を出すにしても、早々に倒産されては行政も地域の人も困ってしまうという理由で、下記のように2ヶ月後と1年後にどれだけの経費が必要かわかる作りにしてあります。

10,資金計画

近畿運輸局 審査基準より抜粋

(1)所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は一年分の賃借料等

(ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

(ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は一年分の賃借料等

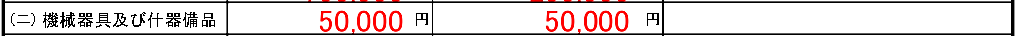

(ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)

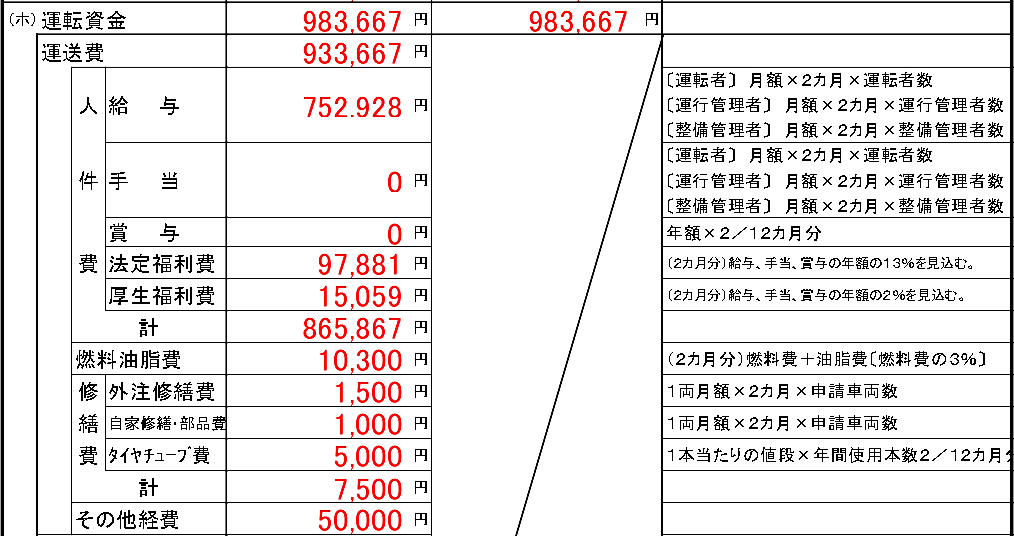

(ホ)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分

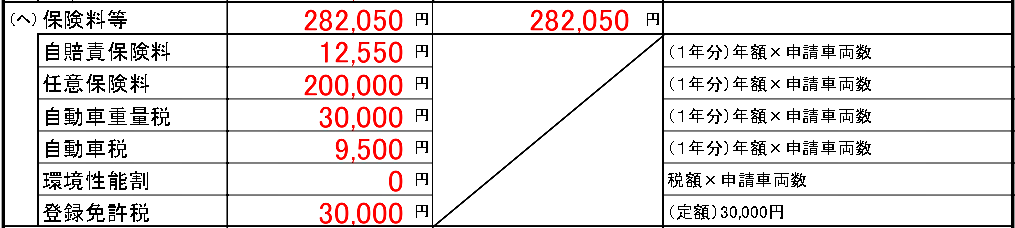

(ヘ)保険料等 保険料および租税公課(1年分)

(ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

では解説していきます。

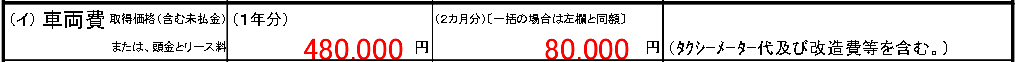

(イ)車両費

- これから一括で買う場合は全額を書きます(1年分)と書いてありますが無視です。

- ローンの場合は(1年分)ローン残額全額(2ヶ月分)頭金+2ヶ月分の支払い

- リースの場合はリース12ヶ月分の価格。

- 既に買った等、自己所有の車の場合は0

- ここに、タクシーメーター購入、取り付け費用も合算します。

右のマス(2ヶ月分)は、当面の資金として2ヶ月分を記入、つまり(1年分÷6)です。

一括の場合は、注釈の通り取得価格全額を書きます。頭金+2ヶ月分の合計金額を書きます。

ローンの場合は(1年分)とありますが、何年ローンでも全額計上しなくてはなりません。ローン中の車を使う場合は、ローン残額のみの計上でOKです。

リースでもタクシーメーター含めたリース料金になっている場合は単純にリース料の合計のみでOKです。

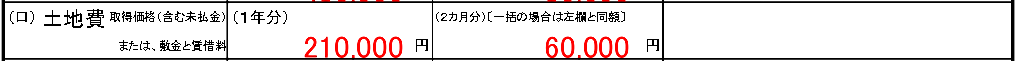

(ロ)土地費

駐車場代です。かつて介護タクシーは広めの車庫が必要でしたが、現在は車がはみ出さない車庫であれば許可が下ります。立体駐車場等も視野に入れられます。

地代家賃¥15,000の、敷金2ヶ月分として設定しました。弊所の周りの相場価格です。

備考までそのとおりに書き込みます。敷礼がある場合は単純に1年分÷6してはいけませんね。

- 1年分:1年分の賃料+敷金

- 2ヶ月分:2ヶ月分の賃料+敷金

2ヶ月分の方にも敷金を含むのは、敷金は最初に払うので、最初の二ヶ月の予算に混ぜないといけないという理由です。なので30,000+30,000で60,000と記入しています。

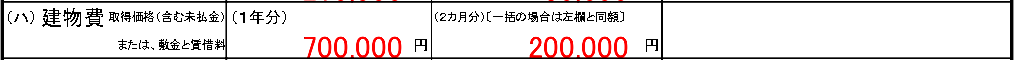

(ハ)建物費

営業所や休憩施設の家賃です。

家賃¥50,000の敷金2ヶ月分として設定し、そのとおりに書き込みました。

ここも、事実のとおりに書き込むだけです、契約書をなくさないようにして転記しましょう。

- 1年分:1年分の家賃+敷金礼金

- 2ヶ月分:2ヶ月分の家賃+敷金礼金

これも、土地費と同じです。敷金は借りる時に払うので、当面2ヶ月分の資金の中に合算しておきます。なので家賃4ヶ月分と同額になっています。

尚、既に借りている状態で事務所に転用する場合は敷礼は発生しないので書く必要はありません。

(ニ)機械器具及び什器備品

これは、自動車整備に必要な工具を計上します。

実際には自家用車用の物を持っていて0円かもしれませんが、運送業としては、自家用車以上に整備管理をしなければならないので、工具買い足し分として50,000円ほど計上しておきます。

0円だと運輸局から指摘が入ることがあります。

(ホ)運転資金

運転資金二ヶ月分です。運転資金については左欄は2ヶ月分になりますので気をつけて下さい。

- 人件費:上記赤字の通り、最低時給✕2ヶ月分✕2人分

- 法定福利費:上記の人件費の13%

- 厚生福利費:上記の人件費の2%

運行管理者と運転者の2人分の人件費を計上しておく必要があります。1023円(大阪の最低時給)✕8時間✕23日✕2名分=752,928円となります。最低時給より低いと許可が下りません。

これらを計上しておく必要があります。これらの人件費は

- 奥さんを運行管理者に設定して人件費が発生しない

- 会社の他事業と兼任してもらうので人件費が発生しない

という場合でも必ず計上しておく必要があります。

他、二ヶ月分のガソリン代、修理代、車の維持費の予測をして書きます。概算で構いません。年間予測額÷6とかでいいと思います。ネットから拾ってきて平均値を出します。

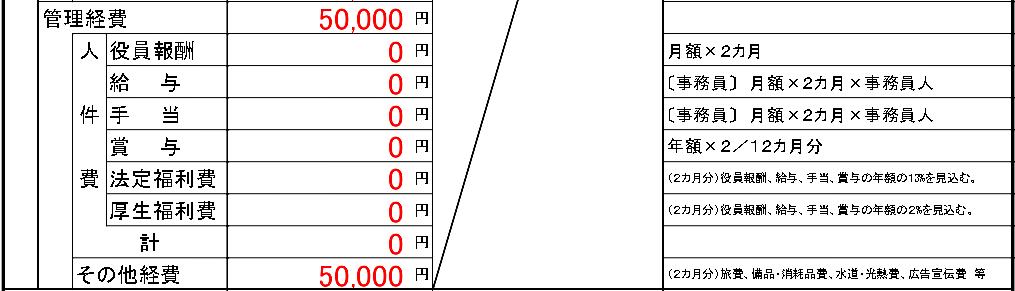

管理経費

法人で、運転者を社長や役員がやる等と言った場合には人件費をここに書き込む必要があります。合計は変わりませんが、書く欄が変わるので注意が必要です。

その他経費については、水道光熱費+その他経費の2ヶ月分を概算で書いておきます、自宅開業でも書いておく必要があります。

(へ)保険料等

セレナ(ミニバン)で始めた場合の経費を書いています。

自賠責保険料:自働車の見積に大概書いている

任意保険料 :保険屋さんから見積もりを貰う

自動車重量税:決まっている

自動車税 :決まっている

環境性能割 :自働車見積書に書いてある

登録免許税 :30,000円固定、許可が下りた後に払う

任意保険は20万計上してありますが、ハイエース用のグレードの高い物でも18万程度であります。実際は先に見積書を取り寄せてその価格を書くことになります。

登録免許前は3万円で固定です。

保険については下記の記事に詳しく記しましたが、対人8000万、対物200万以上の保証がある保険が必須となります。大抵の業者様は対人対物無制限で入っておられます。

契約自家用自動車については、対人8000万円以上及び対物200万以上の任意保険若しくは共済に加入していること又は加入する具体的な計画があること。(搭乗者障害を対象に含む者に限る)

国土交通省通達 国自旅169号より抜粋

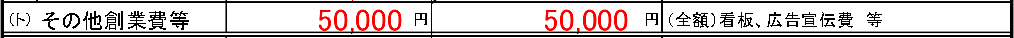

(ト)その他創業費等

広告費、看板、あとは事務所に用意するコピー機電話機パソコンなどです。

5万としています。

ここを積み増ししてもいいですが、しすぎると許可申請時に求められる残高証明の額が上がってしまうので、開業の許可にどうしても必要な物を揃える為の最低限の額を書いておく方が無難です。

合計①

1年分の諸経費に加え、2ヶ月分の運転資金を足して合計が出ます。この欄はつまり

- 土地建物車1年分

- 運転資金2ヶ月分

- 保険税金1年分

- 機械機器と創業費全額

これらを50%します、半分で1,377,859円という資金が算出されました。

この価格を貯金残高が上回っていれば資金要件その1はクリアーです。

資金要件その2は、各2ヶ月分の諸経費運転資金に加え、創業費と機械機器全額となります。

合計②

この欄については

- 土地建物車2ヶ月分

- 運転資金も2ヶ月分

- 保険税金1年分

- 機械機器と創業費全額

この合計により、1,705,717円という金額が算出されました。

1年分の経費の半分かつ2ヶ月分の経費の全額を、現在の自己資金が上回っているかという事を運輸局で見られます。

右欄と左欄の大まかなところはこんな感じで理解しておけばいいかもしれません。これにより

①1,377,859円

②1,705,717円

という金額が算出され、これの高い方②1,705,717円が、介護タクシーの営業許可の資金基準となります。

この申請の後、残高証明を提出します。残高証明の残高がこの②1,705,717円を超えていないと許可が下りません。

(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

近畿運輸局の審査基準より抜粋

介護タクシーの資金計画について計算方法がわからないなどがあれば下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

介護タクシー許可書類5「資金調達方法」書き方

開業申請用紙記入してみた第5回、資金調達方法編です。

この時、該当口座とおおよその残高だけ書き込めば良いです。発行番号は空けておいて下さい。

現在は、申請を行った後、申請日と同日の残高証明を銀行で取得し、後日運輸局に送りますので、この欄に記入することは出来ません。

介護タクシー許可のための資金は原則「現金」である

所要資金の定義は、現金、キャッシュです。換金性が高いからと言って証券とかはダメです、証券を持っているなら申請前に現金化すると良いです。

逆にキャッシュであれば、融資でも自分の口座にお金があれば良いということです。

所要資金の証明は銀行から残高証明を貰って提出します。複数銀行にあっても問題ありません。複数行から残高証明を貰い提出します。

介護タクシーの開業申請における残高証明の提出は2回です。

| 1回目 | 申請書の提出と同日。 |

| 2回目 | 法令試験合格直後。 |

申請の時に満たしていたからお金使っちゃったとなると2回目でハネられてしまう事があるので、開業申請が完全に通るまでは現金に手を付けないようにした方が懸命です。

介護タクシー許可書類6~8「各種宣誓書」書き方

宣誓書は5枚あります。記入はと言うと名前と住所と名称と日付書くだけです。

押印廃止のお陰で判子もいらず、自署でなくても構いません。

宣誓書とは「証拠書類の提出は求めないけど、後から嘘がバレたら許可取り消すから、内容に嘘がないことを宣誓しろ」という意味合いのものです。

名前や住所を書いて提出するだけなので、そのまま提出しがちですが、意味合いだけわかっておいた方が後々のためです。

建物関係の法令違反のないことの宣誓書

建物関係の法令つまり

- 営業所

- 休憩所および仮眠施設

- 車庫(青空車庫は除く)

の3施設が

に触れる建物ではないことを宣誓します。違反しているのが後から発覚した取り消しです。

介護タクシー営業所の要件詳しくはこちら

介護タクシー休憩所及び仮眠施設の要件詳しくはこちら

介護タクシー車庫の要件詳しくはこちら

欠格事由に当てはまっていない宣誓書

「欠格事由」と言って、これに当てはまって居た場合は介護タクシーの開業が、該当の期間が終わるまでできない条件があります。

下記は「調べないけど、欠格事由に当てはまっていた事が後からわかったら許可取り消し」という意味合いの書面です。

「道路運送法第7条の規定に該当しません」としか書いていません。道路運送法第7条とはどんな法律でしょうか。

詳細は下記の記事で、罰則も踏まえて解説させていただきます。

法令遵守の宣誓書

法人の場合、代表や役員が主に下記を満たしている必要があります。

- 悪質な道交法違反が無い

- 重大な事故を起こしていない

- 過去に運送業をやっていて、処分をくらってから一定期間経っていない

- 運送業の報告書をちゃんと出している

さて、「審査基準11、法令遵守(3)(イ)~(チ)」とはなんでしょうか。詳しくは下記の記事にて解説させていただきます。

宣誓であり、証明まで求められない

あくまで宣誓書なので、欠格事由に反していない証明書類を添付しろと言われることはありません。

何か問題が起こった時に調査等が入り芋づる式に発覚し、その場合に処分に発展します。そして営業停止、許可の取消までしても文句は言わないという宣誓になります。

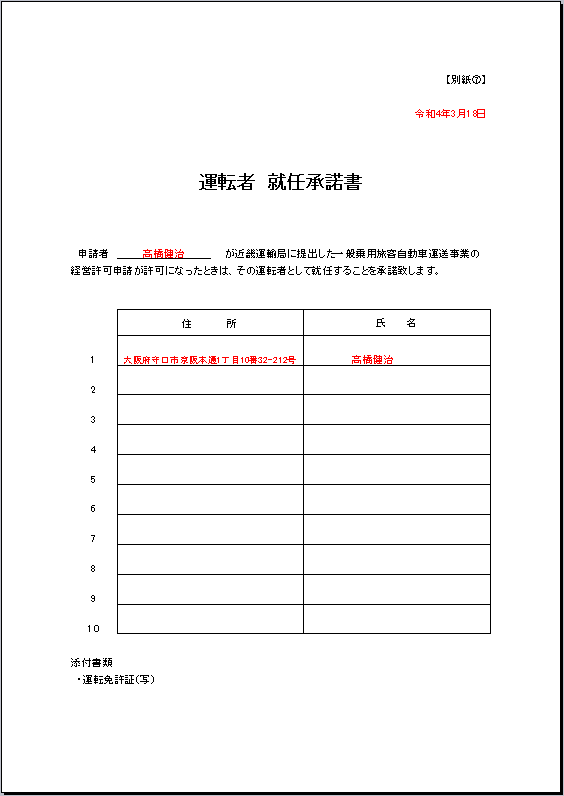

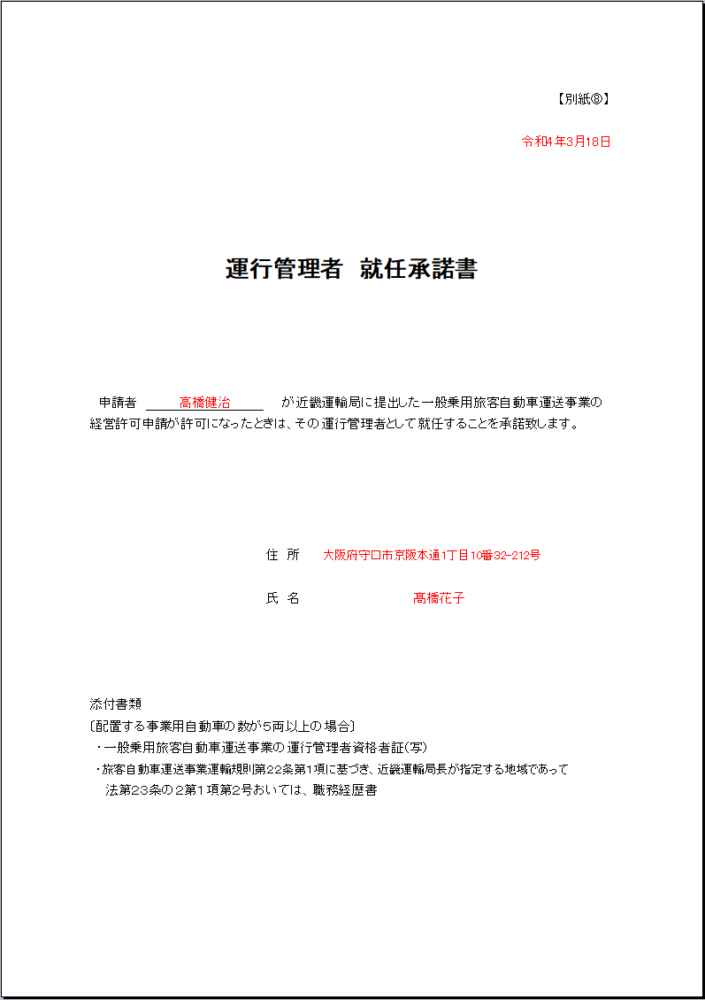

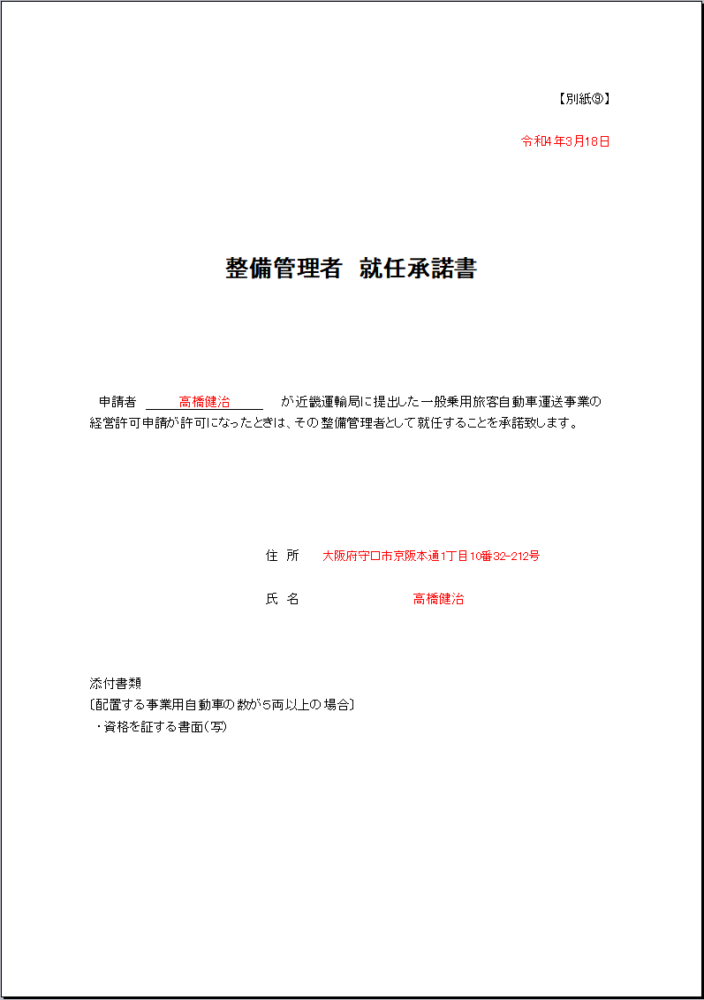

介護タクシー許可書類9~12「各種就任承諾書」書き方

介護タクシー営業許可申請書書いてみた第9回は、特に主要4ポジションの就任承諾証になります。

主要4ポジションとは上記の物になります。

このポジションに、適材適所で「許可が下りた時、この人が就任することを承諾します」という形で申請します。

申請書自体は名前と住所を書くだけです。では見ていきましょう。

運転者就任承諾書

添付書類として運転免許証(ニ種)が必要です。

運行管理者就任承諾証

記入は名前と住所と日付だけです。

介護タクシーではあまりありませんが、開業当初から営業車が5台を超えていた場合は、下記の書類が必要です。

- 運行管理者資格者証

- 実務経験(5年)を証明するための職務経歴書

ここでは従業員の髙橋花子さんの名前が書いてあります、運転者と同じ人の名前を書くことができません。気をつけましょう。

整備管理者就任承諾証

記入は住所と名前と日付のみです。

5台を超えると整備士の資格が必要なので、整備士資格を証明する書類を添付します。

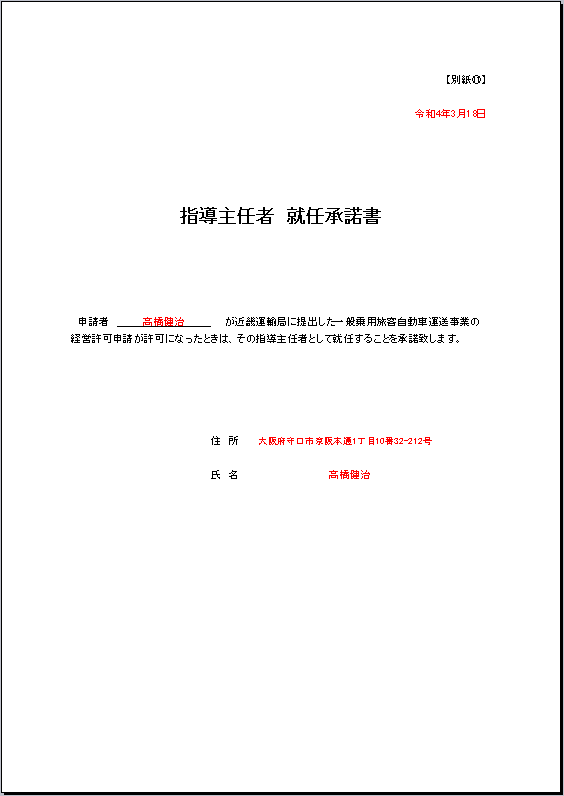

指導主任者就任承諾書

記入は名前、住所、日付のみです。

指導主任者については必要資格もありませんが、運転者に指導することが多く、運転者でない人を専任する事を運輸局から推奨されます。

各書類についての説明、詳しく知りたい場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

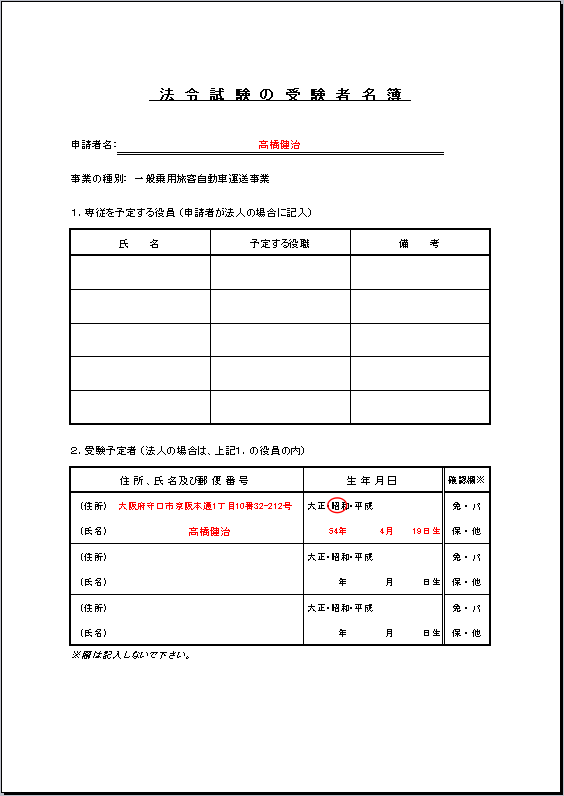

介護タクシー許可書類13「法令試験申込書」書き方

許可のための申請書を提出すると、その翌月の10日前後に法令試験を受けることが通知されます。

開業申請書に付随して強制申し込みさせられ、申請と同時に受験番号も貰えます。

これも名前と住所と日付を書くだけで終わりです。

代表者又は役員の方が一人受かっていればいいのですが、個人事業の場合は代表も役員も自分なので、必ず自分が受けます。

大量の申請書類を外注したい場合は

ご覧の通り申請書類は、添付書類等も合わせると50枚程度の束になります。

記入が必要な書類についても15枚前後になる見込みです。申請書類を埋めるためには、かなり調べて1マスずつ埋めていく必要があります。これらの事を

- 面倒だ

- 一切任せて外注したい

- 大まかな内容だけ教えてほしい

等の場合は弊所にお任せ下さい。営業許可を取るということは、一生に一度あるかないかですので、時間がある場合は自力で勉強してやり切るのも今後のためになります。ただし

- 開業後のルールがわからない、教わりたい

- 既に別事業をやっているので時間がなく任せたい

等の場合は弊所にお任せ下さい。申請書を書くところまでは揃えた場合も、今から申請に向けての準備をする場合でも承ります。下記メールフォーム、LINE、お電話にて「初回無料相談希望」と明記の上、連絡いただけましたら、弊所から連絡させていただきます。

まとめ

- 申請書は、運輸局からエクセル形式でダウンロード出来る。

- 署名捺印無し、すべてPCで完結可能。

- 枚数は多いが、名前と住所だけ書くようなものも多い。

- 前段階で事業計画が出来ていれば特に難しい事はない

- 残高証明が必要、銀行残高に注意

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)