介護タクシー(福祉タクシー)に限った話ではないですが、タクシーは救援事業という事業をすることが出来ます。

「救援事業って何?救急車みたいなもの?」

このサービスもなかなか知名度が低いです。知名度が低いということは逆にブルーオーシャンであるという事かもしれません。

国土交通省の企画だそうなのですが、色々できます。やろうと思えばタクシー事業は便利屋事業に乗り出すことが出来ます。

では具体的にどういった事業を行うことができるのでしょうか。専門の行政書士が徹底解説させていただきます。

全ては網羅できませんが、調べる限り今救援事業を行っている業者さんが行っている事業をあらん限り調べてリスト化してみました。

この記事を最後まで読むと、介護タクシー+救援事業でどんな事業が行えるのかがわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

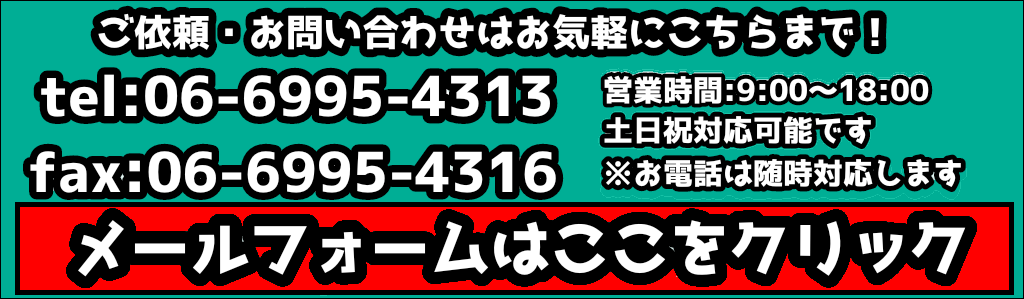

救援事業(便利屋タクシー)の届出についてのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

便利屋タクシー(タクシー救援事業)とは

便利やタクシーは旅客運送(介護タクシー含む)の許可内資格になります。

便利屋さんをやって儲かるか儲からないかについては事業者の商才次第ですが、普通の便利屋さんにくらべ「人を運べる」は大きなアドバンテージです。

なお、介護タクシーが儲かる儲からない、業界の需要供給は?などについては下記の記事に詳細記しました。

1 タクシー事業者がタクシーの事業用施設(車両、無線装置等)を使用して、救援事業を行うことについては、次の条件の下にこれを認めることとする。

(1) 本来のタクシー事業の遂行を妨げるものでないこと。

(2) 救援事業は、タクシー事業ではないが、タクシーの事業用施設を使用して行うものであるので、これらの救援事業に使用するタクシー車両、事業運営方法等を記載した計画書を陸運支局長あて提出すること。

(3) 救援事業の業務遂行のために走行する場合はタクシーメーターを使用しないものとし、「救援」の表示をすること。

(4) 救援事業の営業区域は、タクシー事業区域を越えるものでないこと。

(5) 救援事業遂行中の走行キロは、タクシー事業の走行キロに含めてはならないこと(区分して記録すること。)。なお、救援事業に関連して旅客輸送の申込みがあり、これに応じて旅客輸送を行った場合には、通常のタクシー事業における実車として取り扱うものとすること。

(6) 救援事業の会計処理はタクシー事業とは明確な区分経理を行うこと。

① 救援事業の収入は、タクシー事業の運賃・料金収入等とは明確に区分して処理すること。

② 救援事業に関連する人件費、車両運行費、減価償却費等の共通経費は、原則として所要時間比率で配分すること。

この場合の所要時間比率の算定のため、救援事業遂行中の時間をタクシー事業遂行中の時間と区別して記録しておくものとすること。

③ 資産・負債等についても同様とすること。

(7) 当該事業の営業実績を記載した報告書等を定期的に陸運支局長あて提出すること。

(8) 救援事業の料金は、タクシー運賃・料金とは無関係とすること。

(9) タクシー利用者の利便に影響を及ぼす程救援事業のウエイトが大きくなってきた場合は、当該事業専用の施設を設備すること。

緑ナンバーの車を運送以外に使うことができる

救援事業とは「事業用自動車を活用しての便利屋」が概要となります。

通常、緑・黒ナンバーの事業用自動車は運送業以外に使ってはいけませんが、運輸局に「救援事業」という届出を出しておくことで、運送事業以外に緑・黒ナンバーの車を活用することが出来ます。

逆に届出を出さないで行うと、事業用自動車を事業以外に使ったとして運輸局から指摘が入る可能性があります。年一回の「輸送実績報告書」で、客数、売上、走行距離に大きい乖離があると指摘される事があります。

例としては下記のサービスです。

便利屋タクシーで出来ることリスト

- 病院の予約代行

- 病院の付き添い

- 安否確認

- 薬受け取り

- 買い物代行

- 忘れ物受け取り

- 両替代行

- 電球交換、家電の修理

- スマホの設定代行

- 家具移動の手伝い

- 公共料金の払込代行

- ガス元栓確認

- 役所・銀行への手続代行

- 冠婚葬祭の付き添い

- お墓掃除、お墓参り代行

- 切符やチケットの予約購入代行

- 草むしり、草刈り等の庭仕事代行

- ペットの散歩代行

- 車いすの修理点検

- 家事全般、掃除代行

- お話相手

- 親の介護施設への届け物

- 除雪

- 灯油配達

これらを、30分2,000円程度で行っている事業者様が多いようです。

上記はあくまで例です。まだまだこれ以外にも違う業務を行っているタクシー事業者様が居るかも知れません。

上記の例を、事業用自動車を使って合法的に可能ということを覚えてくと、なにか新しい商売に結びつけることが出来るかもしれないということです。

ある程度介護事業や介護タクシー事業で地元に知名度が出来ている場合、便利屋タクシーはお勧めです。

- 介護保険外の収入が狙える(支払が早い)

- 緑ナンバーの車の稼働率を上げられる

- 介護タクシーと抱合せで客単価のアップが見込める

どんな事業が可能で不可能かについては、運輸局への相談も必要となる場合があります。

事業者様で新しいアイディアを思いついたが、救援事業内で収まるのかという事についても、弊所にご相談下さい。運輸局との折衝の代行も弊所は行っています。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー事業者が便利屋タクシーを開業する手続き

救援事業計画を陸運支局に申請して下さい。介護タクシーの許可を持っている事業者様なら可能です。

フォームは下記の通りです

これ一枚だけでいいです。事業計画といえば、開業申請の時に何枚も書かされましたが、あそこまでの物ではないです。

明らかに問題のある事業の場合は受理されないこともありますが、買い物代行のようなメジャーなサービスである場合は、受理されないことは無いと考えていいでしょう。

前例があるサービスであればスムーズです。

ただ、便利屋タクシーは事業の幅が広すぎるので、どんな事業をどんな報酬でやりたいか、これがほかの事業に触れていないかということは、事前に運輸局に相談を居れておいたほうが無難です。

計画書に書いた事以外はやってはいけないのか

基本的にはダメです。

加えて、上記のこと全部やると言ってもおそらく1人~数名でされている介護タクシー事業者ではリソースに限界があるので、上記のリスト内から何をするかをピックアップして決めるのが賢明です。

因みに下記のような条件があります。

(1) 本来のタクシー事業の遂行を妨げるものでないこと。

近畿運輸局「タクシー事業者が行う救援事業等について」より抜粋

(2) 救援事業は、タクシー事業ではないが、タクシーの事業用施設を使用して行うものであるので、これらの救援事業に使用するタクシー車両、事業運営方法等を記載した計画書を陸運支局長あて提出すること。

(3) 救援事業の業務遂行のために走行する場合はタクシーメーターを使用しないものとし、「救援」の表示をすること。

(4) 救援事業の営業区域は、タクシー事業区域を越えるものでないこと。

(5) 救援事業遂行中の走行キロは、タクシー事業の走行キロに含めてはならないこと(区分して記録すること。)。なお、救援事業に関連して旅客輸送の申込みがあり、これに応じて旅客輸送を行った場合には、通常のタクシー事業における実車として取り扱うものとすること。

(6) 救援事業の会計処理はタクシー事業とは明確な区分経理を行うこと。① 救援事業の収入は、タクシー事業の運賃・料金収入等とは明確に区分して処理すること。② 救援事業に関連する人件費、車両運行費、減価償却費等の共通経費は、原則として所要時間比率で配分すること。この場合の所要時間比率の算定のため、救援事業遂行中の時間をタクシー事業遂行中の時間と区別して記録しておくものとすること。③ 資産・負債等についても同様とすること。

(7) 当該事業の営業実績を記載した報告書等を定期的に陸運支局長あて提出すること。

(8) 救援事業の料金は、タクシー運賃・料金とは無関係とすること。

(9) タクシー利用者の利便に影響を及ぼす程救援事業のウエイトが大きくなってきた場合は、当該事業専用の施設を設備すること。

救援事業についても、毎年事業報告が義務付けられていますので、報告の上でやってはいけないことがあれば注意が入ります。

自分がやりたい事業が、これらの決まりに抵触していないかが不安な場合は、運輸局に問い合わせるか、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

やってはいけない事の例

例えば下記のような例が挙げられます。

荷物を運ぶ

1つ○○円で集荷を募って貨物運送業のような事を行うのは、貨物運送になるのでアウトです。

貨物運送業をやりたい場合は貨物運送業の許可が必要になります。

30分○○円での買い物代行や、灯油の購入代行のような業務が限界です。

販売行為

予め買ってくる物を依頼者から頼まれて買いに行く事が限界です。

既に仕入れいてる物を利用者に売ったりする事については、無資格販売等該当することがあります。

例えばお酒なんかは販売に資格が要りますし、何かを調理して売る場合は保健所の許可が必要ですので、無資格販売になりきつい罰則があります。

危険物の取扱い

灯油の購入代行が出来ますが、灯油は200リットル超えると危険物を取り扱う資格が必要になります。

他に火薬や毒物劇物みたいな物を扱うにもそれ相応の資格が必要になります。

ちなみに灯油のポリタンク1つは18リットルだそうですので、あまりないとは思いますが数十件のお宅の分をまとめて買付代行等になると問題が出てくる恐れがあります。

報酬が極端に安い

例えば10分10円のような極端に安い報酬だと、運輸局への届出が受理されない可能性が高いです。

最低でもドライバーの方を地域の最低時給で使って、利益が出る料金体系にしなければなりません。タクシー運賃についても同様の理由で安く出来ませんので、救援事業の報酬も労基法に則って作られていないと難しいことが予想されます。

なんでも出来るが他の許可が必要な事はできない

簡単に言うと他の資格や許可が必要な事は便利屋の資格では出来ないということです。それを取り扱える資格を持った上で、登録や許可を受けて扱わなければなりません。

上記3点はあくまで一例になりますので、上記のリスト以外の事でも新しいビジネス形態を思いついた場合は、事前に運輸局に話を通しておくと便利です。

弊所では運輸局への相談も代理で行なえます。事業者様からのアイディアがあれば、良い形にして運輸局へ持っていき実現するように全力を尽くさせていただきます。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

便利屋タクシーの料金形態の例

30分〇〇円、以降15分ごとに○○円という時間制、相場は30分2000円、1時間4000円程度だそうです。

救援事業を行っている時はタクシーメーターを使ってはいけません。

買い物代行に行って、その距離によって料金発生という料金形態は取れませんので注意が必要です。

あくまで別個の事業であると考えて行って下さい。

便利屋タクシーは要支援・要介護等でなくても使える

介護タクシーは、要介護、要支援、障害者しか使用することは出来ませんが、救援事業については誰の仕事でも受けることが出来ます。つまり

- 運送以外に使えない緑・黒ナンバーの車を活用できる

- 要支援、要介護、障がい者以外もターゲットにできる

- 他の事業許可に触れない事業であればできる

となります。ここまで提示すると、結構色んなアイディアが事業者様側から出てきたりします。

あまり広げ過ぎると本来のタクシー業務に支障が出ます。

- サイドビジネスとして

- 客単価及び対象客数の上昇と利益率の向上の一環として

- 空き時間と、緑ナンバー車の有効活用として

- 介護保険外収入のアップ、資金繰りの改善策として

上記のメリットを見込んで救援事業を始めてみるのもいいかもしれません。

既に介護タクシーを始めている場合、業務形態によっては少ない元手で業務拡大ができます。新しいビジネスを思いついた等なら是非救援事業をご検討下さい。

弊所でのサポート例、実績

介護タクシーは労働集約型のビジネスモデルの上、予約でしか仕事を受けられないので客数に上限があります。

「売上=客単価✕客数」となりますので、客数が伸ばしにくい以上、客単価を上げたいという所に殆どの業者様がたどり着きます。

この「便利屋タクシー(救援事業)」という存在を知っていれば、これを検討出来ますが、事業自体の知名度が恐ろしく低いです。ただ、導入すれば少しずつ客単価を上げられる見込みが出てきます。

介護タクシーは、介護事業のノウハウを持っている方も多く、その場合は保険外の家事手伝いや、タクシーを利用した買い出し代行、薬の受け取り代行等、生活のサポートを行いうとプラスアルファ売上の向上が見込めます。

ただ、運送業については初めてされる方が多いので、多少運送業が回り出してからの導入となる例が多いです。

「この業務、便利屋タクシーでやっていいの?」で迷ったら

例えば「こういう事業を思いついたけど、救援事業でやっていいの?」という事で迷ったら是非ご相談下さい。

- 他の許可事業とかぶっていないか

- 法律に触れないか

- 前例がない事業だったりしないか

この辺りで迷ったら是非ご相談下さい、ある程度まで具体的に決めて運輸局に持ち込んでみます。OKなのかNGなのか、はたまた改善をすれば許可が出来るなのか、役所との交渉が可能です。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー関連事業

下記のような事業を紹介しています。良ければご覧くださし。

まとめ

- 救援事業は便利屋業務を可能とする。

- 他の資格や許可が必要な事についてはやってはいけない。

- タクシー業務に支障が無い範囲で行う

- タクシーに対するウェイトが大きくなってきた場合は、専門の事務所等施設を設ける。

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)