この記事をご覧になられるということは現在、独立を目論んでいて、下記のようなことで悩んでいませんか?

- 介護職の経験を活かして独立したい

- いきなり事業所を立ち上げるまでの予算がない

- まずは小さくビジネスを始めたい

- 始めるには許可が必要?手順がわからない

ビジネスを始めるには「人・物・金」が大体の場合必要です。

実は介護タクシーは「人・物・金」をかなり少なく始められる介護関連事業となります。

この記事を最後まで読むと、人物金の「人」の部分、必要人数、必要資格、他の事業との比較をメリットがわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーを最小規模で個人開業したいなどのご相談は、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

介護タクシー(福祉タクシー)開業の必要最低人数

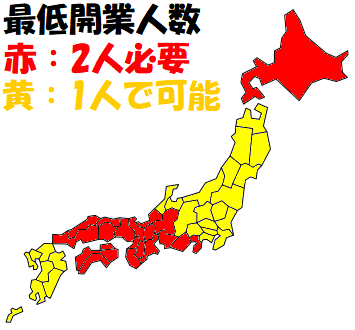

一人で開業可能地域と二人開業地域がある

介護タクシーは営業車1台から開業が可能です。ただし、人員については一人開業地域と、二人必要地域にわかれます。

右の地図について詳細記します。

赤:二人必要地域

黄:一人で開業可能地域

二人開業地域については「運転者」と「運行管理者」は必ず別の方である必要があります。

ただ「運行管理者」に資格は必要ないので、自宅開業の場合は同居の成人したご家族や配偶者の方に担当してもらうという手段もあります。ご相談ください。

近畿・中部・四国・中国・北海道の最低人数

2人です。

運転者と運行管理者(運転者を管理する人)の兼任が出来ないからです。

正確には兼任は可能なのですが、自分で自分に点呼する事が出来ないので、1台で開業するにも人数は2人必要になります。

近畿二府四県で介護タクシーを開業したい場合詳しくはコチラ

中部東海地方で介護タクシーを開業したい場合詳しくはコチラ

北陸・九州・関東・東北の最低人数

上記地域は1人で開業出来ます。

ある程度規制緩和が進んでいる地域については、運行管理者と運転者の兼任規制が緩和されており、1人からの開業が可能です。

介護タクシーを1台で開業するメリット

人数は1~2名ですが、最低台数はどの地域でも1台から可能です。

メリットは維持費と初期費用が運送業中「軽貨物運送事業」と並び最安ということです。

例えば他の運送業、法人タクシーや緑ナンバーのトラック運送であれば5台からの開業になります。

- 営業車5台

- それを停める広さの車庫

- 運転手5人の人件費

- 人を収容出来る営業所

これらを用意し、維持するためには結構な費用がかかります。これらが集められる費用を用意しないと開業が出来ません。

介護タクシーを個人で開業した時、経費売上シミュレーションはコチラ!

介護タクシーは一人親方が多数

介護タクシーは現在、個人事業主の一人親方が多数です。運行管理者が奥様や身内の方というスタイルが多いです。

いきなり法人を立ち上げて始めるようなパターンは希です。

個人事業主として小さく始められる事業形態ということが言えます。

介護タクシーと個人タクシーはどっちが有利?

開業しやすさという面では圧倒的に介護タクシーが有利です。

介護タクシーは、開業をするために必要な資格が二種免許だけになります。実務経験は必要ありません。

個人タクシーについては

- 65歳未満

- 無事故無違反3年以上

- 実務経験10年~15年

- 準備金200万

- 5年以内に前科なし

かなり厳しい要件がついています。これに加えて、大阪ではタクシーの台数が多く新規開業が出来ません。

既に個人タクシーを営んでいて、辞める予定のある人から事業を譲渡してもらわなければなりません。

介護タクシーと下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

介護タクシーを1台で開業するデメリット

1台で開業すると、同じ時間帯に依頼が来た場合に断らなくてはならないです。

1台開業の唯一にして最大のデメリットになります。

個人事業や零細企業では、一度断ると二度と依頼が来なくなります。

では、既存の1台開業の事業者様はどのようにしているのでしょうか、それは「同業者にお願いして走ってもらう」です。

つまり個人事業者同士で繋がって、依頼が重なった時は別の同業者を紹介します。今生き残っている事業者はみんなこれをやっていると言われています。

なお、1台開業後の立ち回り、実際の介護タクシー事業者からの売上サポートも行っています。

専門の行政書士3名による法律・売上・資金のサポートについては下記の委員会のHPをご覧下さい。

介護タクシーは個人事業主で開業出来る

介護タクシーは法人を立ち上げなくとも開業許可が下ります。

介護タクシーの開業要件には「法人である」というものはありません。わざわざ会社を作る必要はありません。

開業届を提出すれば個人事業主になれる

個人事業主は税務署と府税事務所に書類を一枚ずつ送れば開業が出来ます。

届出になりますので、不許可などはされません。書類に不備や不明点がない限りは受理された瞬間から個人事業主になります。

法人は定款等を作り、資本金を用意し、登記所へ10万程度費用を払わないと立ち上げられません。

このため、ある程度売上が上がって、法人の方が税金のメリットを受けられる場合に法人化という動きも可能です。

介護保険タクシーは法人でなければならない

介護保険タクシーは、介護タクシーの他に介護保険指定事業者に指定されなければなりません。

つまり、介護タクシーの他に訪問介護や居宅介護事業所等の事業を営んでいる必要があります。

介護保険の指定事業者には「法人である」という要件があります。なので、法人でなければ介護保険タクシーには出来ないということです。

以下は人事です、主要4人事ありますが、一部除いて兼任可能ですので、兼任不可のポジション以外は2人で割り振ればOKです。

尚、1人開業可能な地域はこれを全て一人で兼任可能ということです。

個人事業最低人数で介護タクシーを開業したいという相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシーの営業許可に必要な役割4つ

役割は下記の4つです。

このうち「運転者」と「運行管理者」「指導主任者」は兼任が出来ません。

なので2名体制で開業する場合は

Aさん:運転者・整備管理者

Bさん:指導主任者・運行管理者・苦情処理担当者

という人事で出すパターンが多いです。なお「苦情処理担当者」については「なるべく運転者じゃない人にして」という程度の指導になります。

運転者

- 運転をする

- 乗降の介助も行う

- 必要資格:第二種自動車運転免許

- 兼任不可:運行管理者

2人1車で開業する場合、唯一の必要資格が自動車二種免許です。運転者になる予定の方は必ずこれを取得して下さい。

介護の資格はいらなくても介護の知識はほしい

弊所の例では「介護タクシーを開業するのに介護の資格は必要ありません」と案内しても、やはり全く知識なしで開業をするのは不安だ、という事で資格を取りに行かれる方が多数です。

まずは介護入門資格として「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」を、既に持った状態で開業に挑まれる、または開業準備しながら取得しているという例が、介護以外の職種から参入する場合には多いです。

その点、介護職からの独立であれば知識の方は申し分無く、依頼者の体に触れたりするのにも抵抗がありません。

これは結構大きなアドバンテージになります。弊所では、介護職からの独立手段としての介護タクシーを選択肢として入れてもらう事をお勧めしています。

介護職から低予算・少人数で独立?介護タクシー事業で介護ノウハウを活かす!

運行管理者

- 運転者を管理するポジション

- 運転者の健康状態・アルコール等を点呼によってチェック

- その日の天候など運行の可不可をチェック

- 必要資格:運行管理者(4台以下は無資格でOK)

- 兼任不可:運転者

整備管理者

- 自動車を点検基準通りに点検、整備する

- 整備の実作業は外注できるが、点検し整備に出す出さないの判断は整備管理者が行う。

- 行きつけの整備屋さんを整備責任者には出来ない(外注できない)

- 必要資格:自動車整備士(4台以下は無資格でOK)

- 兼任不可:なし。どのポジションとでも兼任できる。

指導主任者

- 営業許可申請時に「指導要領」を定める(国交省雛形あり)

- 定めた指導要領の通りに指導を行う。

- 地元の地理や接客に詳しい人が望ましい。

- 指導力の高い、事業主や社長に準ずる人が望ましい。

- 運転者へ対する指導が多くなるので、運転者ではない人が望ましい。

- 指導不足で何か有った時に責任を問われる。

- 必要資格:なし

- 兼任不可:運転者と兼任できない。

以上の4ポジションを誰にするか決めます。

尚、各ポジションの必要資格詳細については、下記の記事でご覧いただけます。

【開業前必見】介護タクシーに必要な資格リスト8選・取得方法・時間と予算

介護タクシーの人事や兼任不可の役割についてのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

弊所関わった人事例

弊所で関与させていただいた例としては下記の様な例が多く見受けられます。

個人事業の場合

- ご夫婦で経営

- 代表、運転者がご主人

- 運行管理者や苦情管理、指導主任者が奥様

という例が多いです。

運行管理者と運転者は法律レベルで兼任が禁止されていますが、苦情管理担当と、指導主任者についても、申請時点で運転者と別の方にするように推奨されます。

法人の場合

- 二種免許保持者を雇う

- または社長自身が二種免許を取得し運転者になる

- 運行管理者は従業員の方に兼任してもらう

- タクシー事業が軌道に乗るまで、運転者+事業所の既存事業を兼任する

こういったパターンが多いです。

運転者の方を雇い入れる場合は、人件費をペイしないといけませんので、軌道に乗る前はある程度事業所の仕事をこなしてもらって人件費を吸収している例が多いです。

軌道に乗ってくれば、タクシー業務に専念してもえ、勿論売上もその方が高いです。

5台以上で運営するには必要資格が増える

上記の通り、5台以上に増やすタイミングで

- 運行管理者資格

- 自動車整備士資格(3級以上)

これらを持っている人を雇い入れるか、従業員の方に取得してもらう必要があります。

運行管理者は、ある程度の実務経験または講習等を受けることで受験資格が得られ、試験に受かると資格がもらえます。

自動車整備士は自動車整備の実務経験が必要なので、整備士経験者が居なければ雇い入れるのが近道です。

どのポジションに誰をあてるか迷ったら

唯一の決まりは「運行管理者・指導主任者と運転者を同じ人にしない」これだけを守ればいいですが、4つもポジションがあるので迷います。

その場合は事業計画も踏まえご相談下さい。開業許可申請を作成する時に、事業計画は必ず立てる事になりますので、行政書士は事業計画も得意としています。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

まとめ

- 必要人員は「指導主任者」「運行管理者」「運転者」「整備責任者」の4ポジション

- 運転者と運行管理者は兼任できない

- 5台以上になると「運行管理者」「整備責任者」は資格が必要。

- これらのポジションを適材適所に割り振ればヨシ!

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)