介護タクシーは許可の更新が無く、一度取れば半永久的に許可が続きます。

その代わりというわけではないですが、年一回の定期報告に加え交通事故時にも運輸局に報告を上げる義務があります。

報告書って面倒なの?前のことも報告しなきゃいけないの?覚えてないよ。なんてことになっているかもしれません。

実はそこまで事細かな報告は必要ありません。ただ、溜めると面倒なので、逐一記録を取っておくことをお勧めします。

ではどんな時にどんな報告を入れなければならないのでしょうか。大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、開業後運輸局にどんな時にどんな報告を入れなければならないか、どのデータを取っておけばいいかががわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

運輸局に対する報告書

介護タクシーを継続して営業するにあたって、役所に書面で報告しなければならない事が3つあります。

- 運送実績の定期報告(年一回)

- バリアフリーに寄与していることの報告(年一回)

- 一定以上の規模の交通事故を起こした時

上記3点の場合、運輸局に必ず報告を入れるようにしましょう。報告義務となるので、怠ると義務違反になります。

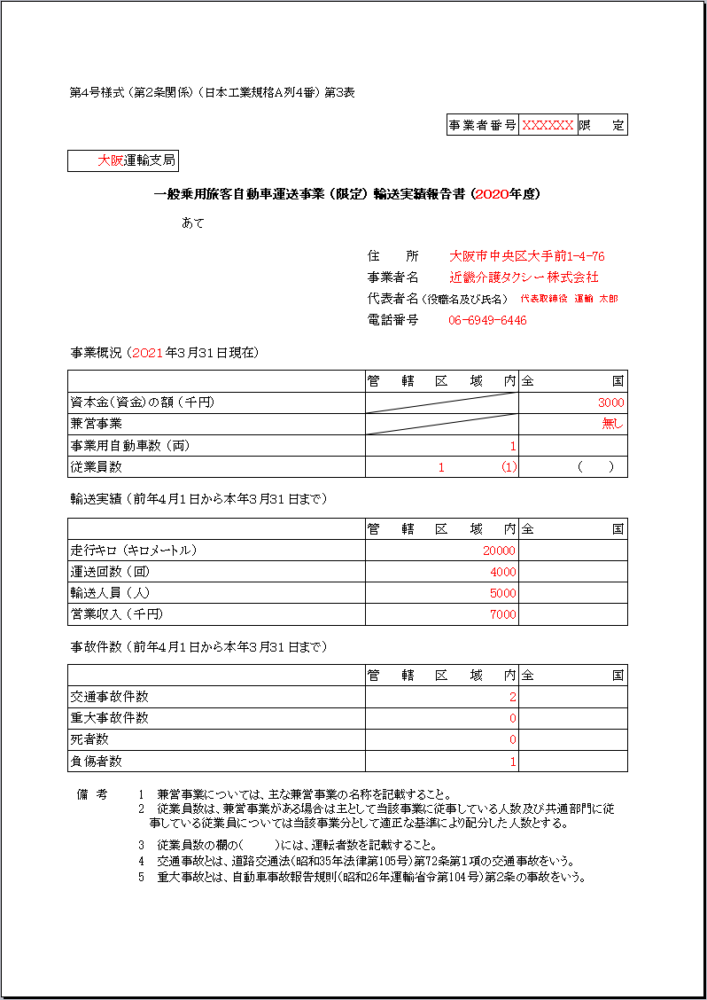

輸送実績報告書

定期報告、年一回になります。

毎年4月1日から3月31日までの輸送実績の報告を5月31日までに行います。

- 会社の概要

- 輸送距離

- 輸送のべ人数

- 売上

- 交通事故数

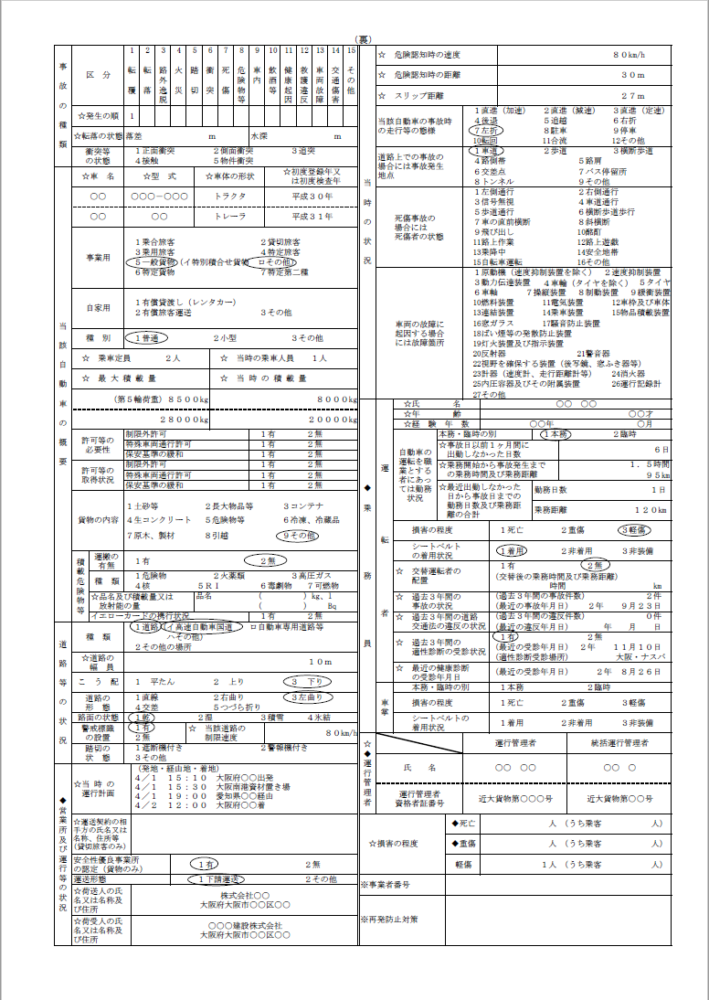

下記、近畿運輸局の記入例になります。

大まかにこのように記入します。

会社概要

自分の会社名、代表者名、住所、電話番号なのです。

輸送距離

年間の走行距離を計算して提出します。

年度初めの走行距離だけはちゃんと記録しておく必要があります。

輸送延べ人数

日々の売上を記録していないようなことはないと思いますので、集計して下さい。

のべ人数なので、同じ人が1往復の場合2人になります。

売上

日々の売上を記録していないようなことは無いと思いますので、これも集計をして下さい。

4月以降に提出するのですが、個人事業主の方や決算期が4月~3月で無い法人は集計時期がずれるので計算をし直す必要があります。

交通事故数

運行管理者が交通事故を記録しているはずなので、集計して報告します。

ここの報告には重大事故だけではなく、軽微な事故、警察に届けた事故について件数を集計して報告します。

なお、輸送実績報告書につきましては、弊所にデータを頂けましたら作成代理承っております。

LINEでのご相談は無料です

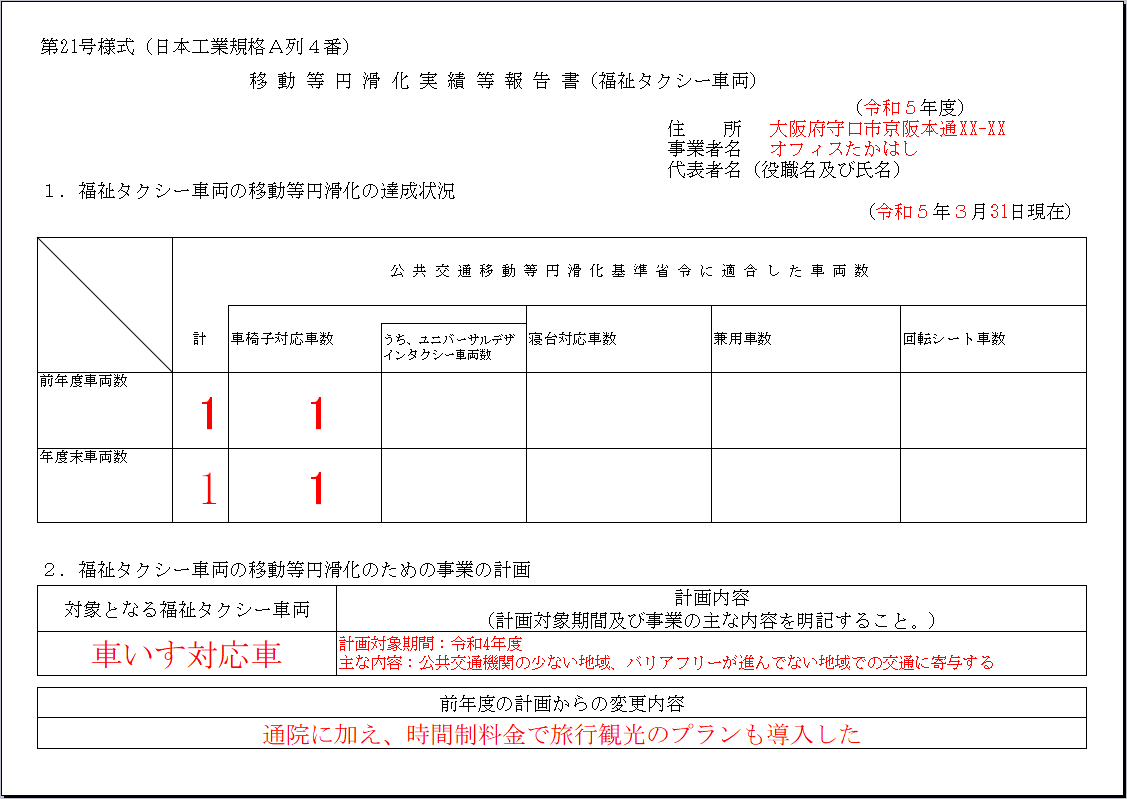

移動円滑化実績等報告書(福祉タクシー車両)

定期報告、年一回になります。

毎年4月1日から3月31日までのバリアフリーに寄与した活動の報告を6月30日までに行います。

記載例は下記のようになります。

- バリアフリーに対応した車両数の前年度との比較

- 対応した車両がバリアフリーに寄与する期間と計画

- 前年度との計画からの変更内容

前年度に増車した、来年度に増車の予定があるなどでなければ記載は簡単です、報告を忘れないように行いたいです。

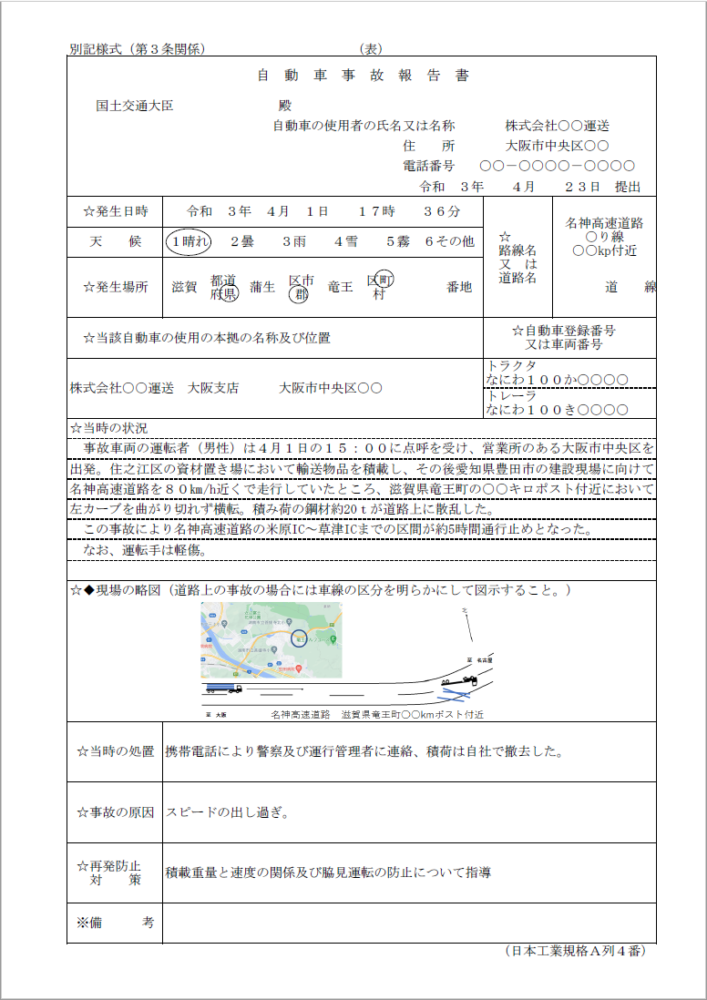

交通事故報告書

報告義務のある事故

交通事故すべてを報告しなければならないわけではないですが、ある一定上の事故になると、報告義務が出てきます。

道路運送法より抜粋

第二十九条 事故の報告

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

転覆や火災とかかれているので、結構な規模の事故です。ちょっと擦った、追突した等では義務とまではいきません。

例としては下記の通りです。

- 自動車が転覆、転落、火災、鉄道車両と衝突

- 十台以上の自動車の衝突接触

- 死者又は重症者を生じた

- 十人以上の負傷者を生じた

- 自動車に積載されている物の全部もしくは一部が飛散し、又は漏洩した(消防法に規定する危険物、火薬、劇物、高圧ガス、放射性物質等)

- コンテナが落下した

- 酒気帯び運転、無免許運転、無資格運転、麻薬等運転を伴う事故

- 運転者の疾病

- 救護義務違反(ひき逃げ)

- 自動車の装置の故障

- 車輪の脱落、牽引自動車の分離

- 橋脚、線路、鉄道施設を損傷させ、鉄道を3時間以上運休にさせた

- 高速道路を3時間以上通行止めにさせた

- その他国土交通大臣や都道府県知事が報告を指示した物

これが省令に書かれている例示になります。報告義務まで発生するのは、結構な規模の事故になることがおわかりいただけると思います。

報告書記載例

下記のように記入します

上記、近畿運輸局の事故報告書記載例の転載となります。

この様な規模の事故はめったに起こるものではないので、書くことに慣れるような事はありません。

最悪運輸支局へ持ち込んでその場で訂正をしながら書くか、こういった書面に慣れている専門家にヒヤリングを行ってもらい、書面を作成してもらうのが近道かもしれません。

尚、弊所でも自己報告書の作成及び提出を承っております。

LINEでのご相談は無料です

24時間以内に報告・30日以内に提出

警察には事故は勿論即時報告ですが、運輸局にも30日以内事故報告書を提出します。

ただし、特に重大な事故である場合は24時間以内に速報を運輸支局長にしなければなりません。

重大事故の基準は

- 報道機関による報道があった

- 取材を受けた

- その他社会的影響が大きいと認められる時

これらに当てはまる時は。電話やFAXなどの方法で運輸支局長や運輸監理部長に速報するように努めます(努力義務)

土日に事故を起こした場合は、運輸局が開庁していないのでFAX等での報告になります。

3項目目については、運輸支局側から「報告せよ」という展開になると想定されます。

1 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者は、その使用する自動車の事故に関し、

国土交通省告示より抜粋

・報道機関による報道があったとき

・又は取材を受けたとき

・その他当該事故の社会的影響が大きいと認められるとき

は、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、できる限り速やかに、その事故の概要を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に速報するよう努めなければならない。

以上が運輸局に報告義務のある書類になります。介護タクシーは一度許可を取ると更新もなく、報告書類も簡易で、他の業種や運送業に比べ非常に少ないので、書類作成が苦手という事業者の方でも容易に取り組めます。

報告の他に記録保存も必要

運行管理者は事故があった時には下記の帳面に記録が必要です。

乗務記録

日々の乗務記録です、走行距離や輸送人数、売上を記録しています。軽微な事故でも記録する必要があります。

下記の項目を記録します

- 乗務員の氏名

- 事業用自動車の自動車登録番号その他当該事業用自動車を識別できる表示

- 事故の発生日時

- 事故の発生場所

- 事故の当事者の氏名(乗務員除く)

- 事故の概要(損害の程度も含む)

- 事故の原因

- 再発防止対策

何かがあって、運輸局から調査が入った場合は提出を求められる事が予想されます。

年一回の輸送実績報告は、この乗務記録を元に作られますので、乗務記録は必ず残すようにして下さい。

乗務員台帳

雇っている人が業務中に事業用自動車で事故を起こした場合、雇い主にも警察から通知が行きます。

この通知を貰ったら、その概要を乗務員台帳に記録する必要があります。

この通知は事故だけでなく道交法違反でも来ます。これも記録する必要があります。

これらは、提出義務はありませんが記録保存の義務があります。保存義務があると言うことは、何かあって調査が入った時には提出を求められます。

最初の許可取得、運輸開始までを乗り切れば、比較的現場に集中しやすい業種と言えるでしょう。

弊所では報告書の作成、提出の代行が可能です

上記の報告書3種類について、必要なデータ頂けましたら集計して報告書を作成出来ます。

増車を行い、複数台になってくると集計や報告書の作成が大変になってきます。

その際には弊所にお任せ下さい。詳しくは下記メールフォーム、LINE、お電話等でご相談下さい。初回相談は無料になっています。

LINEでのご相談は無料です

まとめ

- 年一回3月までに輸送した輸送実績を運輸局に報告する

- 一定以上の規模の交通事故を起こした場合は30日以内に運輸局に方向する

- 報道があったなど、社会的影響が大きい事故の場合は、24時間以内に速報を入れる

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)