車いすやストレッチャーを乗せる比較的大きな車というイメージがある介護タクシー(福祉タクシー)ですが、軽自動車で営業ができるのでしょうか。

軽自動車で開業が出来れば、介護タクシーとしては最もミニマムな開業が可能です。ただ一般タクシーについては軽自動車では開業できません。

介護タクシーは車いす等も載せなければならないのにそんな事が可能なのでしょうか。大阪で介護タクシー開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、軽自動車で介護タクシーの開業が可能か、実際開業した場合どうなのか、メリットデメット面でどうなるのかがわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー(福祉タクシー)は軽自動車で開業出来る

一般タクシーは軽自動車不可ですが、介護タクシーは軽自動車での開業が可能です。

軽自動車が許されているタクシーは

- 介護タクシー

- 一般タクシーの一部電気自動車

それ以外のタクシーは軽自動車禁止です。

ストレッチャーは厳しいですが、車いすは乗ります。車いすに特化した運営という事でも考えることが出来ます。

介護タクシーを軽自動車で行うメリット

購入費用が安い

最近は軽の価格も上がってきてはいますが、まだまだハイエースなどに比べると購入費用は安いです。

2024年現在、新車の納期は比較的短くなってきてはいます。新車が選択肢に入りつつありますが、中古車で始められる方が圧倒的に多いです。

中古車市場だとハイエースだと300万前後、これが軽自動車だと100~150万程度になります。

維持費が安い

税金が安くなる

下記の税金が安くなります

- 自動車税

- 自動車重量税

軽自動車は自動車税で優遇されており、軽自動車というだけに当然ながら重量税は安くなっております。

車検証に「車いす移動車」等の表記がされ、福祉自動車になるとこれが更に安くなります。

任意保検が安くなる

ハイエースやミニバンと比較し、任意保検の月額も軽自動車安めの設定になっています。

事故が起こった時の被害額が低めの傾向にあるので、その分月額保険料の設定も安くなっています。

燃費が良い

軽自動車の平均燃費はリッター20kmを超えます。

ミニバンだと15km前後、ハイエースだと10km前後です。

介護タクシーは実はあまり距離を走ることがないので、ガソリンについては年間多くても20万程度ですが、軽自動車の場合は、大きな仕事が来ない限り10万切るパターンもあります。

上記のように維持費の面ではかなり優れています。

個人自宅軽自動車開業が最もミニマム開業

介護タクシーは本当に開業をミニマムにしようとすれば

- 個人事業主として開業

- 軽自動車福祉車両

- 自宅兼事務所

にすると開業コストとランニングコストはグッと減らせます。概算250万前後です。

資金を残せると、事業は長く継続でき、チャンスが増えます。

他の運送業や介護事業はここまでミニマム開業が出来ません。なお、開業のプラン、その後の売上のサポート、資金サポートについては下記の委員会でもサポートを行っています。

専門の行政書士3名が、法律・売上・資金面で徹底サポートしています。まずは「初回無料相談希望」とご連絡下さい。

狭い道路に入っていきやすい

- 都心等の密集した狭い道の住宅地

- 地方でも集落の狭い道

- 山道や田んぼ道等、車幅の広い車だと脱輪の恐れのある道

この辺りだと軽自動車は威力を発揮します。

介護タクシーは比較的中大型車が多いので、自分の商圏に狭い道が多い場合は、他の業者に差がつけられます。

介護タクシーは乗降の時間が一般タクシーより長くなる事が予想されますが、軽はその時間も比較的邪魔になりにくくあると言えます。

軽自動車か普通車かお迷いの場合のご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシーを軽自動車で行うデメリット

ストレッチャーを乗せられない

基本的に車いすのみの運営になると思ったほうがいいです。

ストレッチャー対応の同業者と組む等の工夫が必要になるかもしれません。

軽自動車のデメリット=大型車のメリットになるのですが、実は軽自動車で開業される方が多数派で、逆にストレッチャー対応の業者様は少ないというのが現状です。

または、増車の際に2台目はハイエースにして使い分ける等も考えられます。

大型車より揺れる

軽自動車は重量が軽いので、段差や風の影響を受けやすいです。

介護タクシーは、体の不自由な方が乗車することが想定されます。

自分で自分の体を支える力が弱い利用者については、振動が多いと疲労も増える事が予想されますので、特に注意が必要になります。

付き添いの方が多人数乗れない

車内はどうしても狭いので、付き添いの方は1名~2名乗れて良い方です。

軽自動車ですので、車内の面積は狭いです。基本は運転手、助手席に付き添いの方1名、後部に車椅子の合計3名です。

なお、エブリィワゴンのように車椅子の横に補助席がついていて車椅子込み4名乗車出来る構造の自動車も稀にあります。

運賃は普通車と同じ

元々タクシーでは軽自動車が許されていないので、軽自動車料金という料金体系は存在しません。

軽自動車は、他の大きい車に比べて「ストレッチャーが乗せられない」「揺れに弱い」等があり、サービスの質が落ちる事は否めません。

ですが、運賃部分については安く出来ません。

ただし、介護タクシーは運賃以外の料金がありますので、ここを安くすることで柔軟な対応は可能です。

以上が軽自動車のメリットデメリットです。

ただ、受け持っている利用者様たち、地域の状況、地理、事業の財政状況等を考慮するとデメリットがメリットになる場合も充分ありますので、総合的に勘案して決めたいですね。

軽自動車か普通車かお迷いの場合のご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシーは実は軽自動車でスタートが多い

介護タクシーは、小さく始められるのが利点ですので「まずは軽自動車で始めてみよう」と考える方は多いです。

現在の市場の状況ですが

- 軽自動車で始める事業者様の割合が多め

- ハイエースなどでのストレッチャー対応業者は多くない

- 中古車市場だとセレナ等のミニバンは人気で少ない

つまり現在の市場は軽とハイエースが比較的多めです。軽で始める人が多いと、ストレッチャー対応の業者に仕事が集中してしまいます。

つまり現時点では「ストレッチャーに対応出来る」というだけで、差別化出来てしまいます。

いっそハイエースで始めてしまうというのも手かもしれません。

弊所の付き合いのある自動車屋さん曰く

- セレナ、ボクシー、ノアなどのミニバンは人気機種で出回らない

- 一般家庭で使い終わった福祉仕様の軽自動車が中古市場に流れている

- 介護施設での送迎車払い下げの福祉仕様ハイエースも中古市場に出ている

という状況で、ミニバンはあまり数出ておらず、軽自動車とハイエースは結構数が出ていて価格も比較的安価で手に入るという状況だそうです。

ただし、出るには出ますがすぐに買われていくという取り合い市場が続いています。ちなみにミニバンは出品すら無いそうです。

一度自動車ディーラーさんに見積もり依頼をしてみて考えてみるのもいいかもしれません。

大型車、ミニバン、軽のどれを営業者にするか迷ったら

- 営業車をどれにするか迷っている

- 車いすに特化したい

- 維持費を安く抑えたい

- 商圏に狭い道が多い

- 1台目は大型車だが、2台目は別の車がいい

等、車選びに迷った場合は是非ご相談ください。専門の行政書士が直接対応させていただきます。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

まとめ

- 介護タクシーは軽自動車でも開業許可が降りる

- どちらかと言うと「まずは軽自動車で」という方が多数派

- ランニングコストや運賃が安目にできる

- 車いすのみの運営になる

- 普通車に加えて揺れが多くなるので対策が必要

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

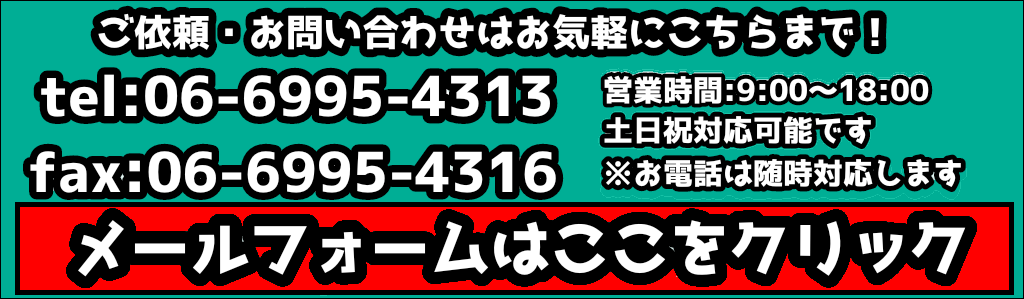

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)