お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました!さあいつから始めていいんでしょうか?

- すぐ始めていいの?

- 準備することはあるの?

実は、始めた後でいいのですが、始めた1ヶ月以内に「運輸開始届」という届出を出さなくてはなりません。

実は結構なボリュームが有るので大変ですが、申請書の申請通りに準備を進めた場合は何もつまずくような事はありません。

この記事を最後まで読むと、運輸開始届をどこで手に入れて、どのように書き込んで、何を添付すればいいのかがわかります。

なお、許可後から運輸開始までの開始届含めたタスクリスト全てについては下記の記事をご参考下さい。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

運輸開始届の代書、届出代行をしてほしいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。運輸開始届の代書・届出代行については下記のリンク先をご覧ください。

介護タクシーの運輸開始届は開始した後に出す

運輸開始届とは、許可が下りた後に「運輸開始しました」と事後届け出る書類です。

運輸局から営業許可下りたらはい開始!っていう訳にはいかないのが運送業です。許可が下りたら車や保険を本契約、車検を事業用に変えたり、緑ナンバーにしたり、メーターを取り付けたりと大忙しです。

これらの事を全て終わらせ「運輸開始しました」と言う事を、開始した1ヶ月以内に運輸局に提出しなければなりません。

許可の申請については下記の記事を御覧ください。

【記入例】介護タクシー営業許可申請書・記入法を専門家が徹底解説

意味合いとしては、開業申請の時は「見積もりでOK」であったのに対し、運輸開始届を出すまでに、見積もりであった物を購入、本契約して確定させた物にして、その証拠書類を提出しなければならないと言うことです。

運輸開始届は、あくまで「届出」なので、これで許可が取り消されるだとかそういう事はありませんが、出す書類の量が結構多いです。

介護タクシー用の運輸開始届をダウンロード

「介護タクシー 近畿運輸局」等で検索しましょう、一番上に来ているはずです。

「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」が介護タクシー(福祉タクシー)の正式名称になります。

赤丸の部分をクリックします。

下の法に「4,運輸開始届(様式)」というのがあります。

①をクリックすると、②がダウンロードされてきます。

これも営業許可申請と同じく、エクセルファイルになっているので、落としたファイルに直接記入できます。

介護タクシー運輸開始届・記入書類リスト

- 表紙

- 運輸開始にあたっての自主点検表

- 乗務員証

- 指導主任者選任(変更)届

これらがエクセルデータで手に入るので、記入します。

運輸開始届の届け出代行については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

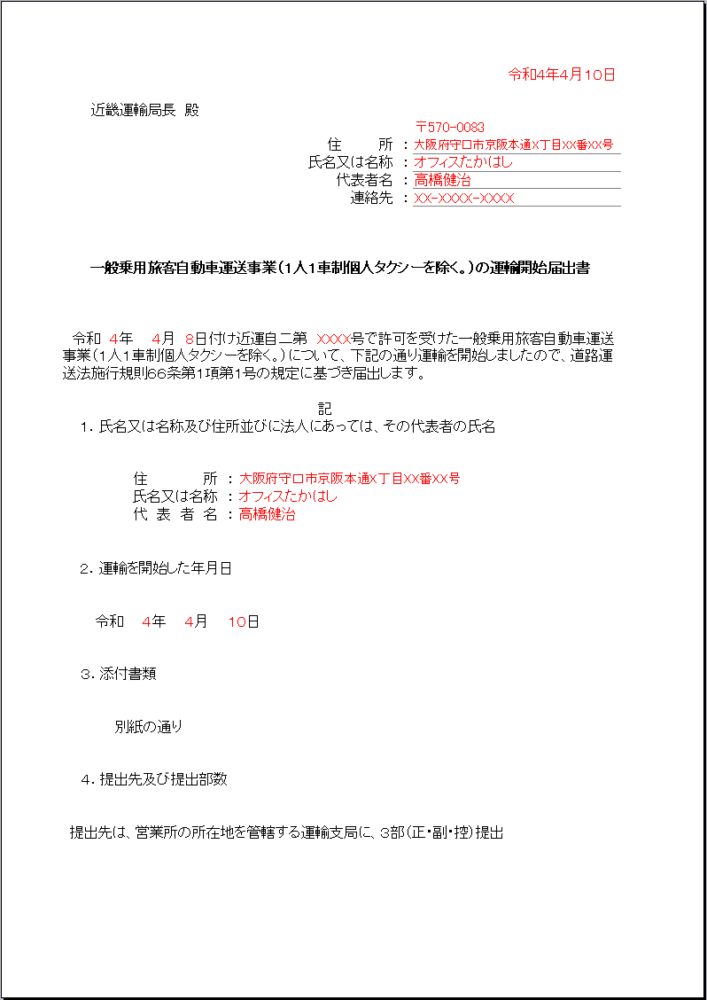

介護タクシー運輸開始届1「表紙」書き方

まずは表紙です。

赤が記入する部分です。表紙なので名前と住所と日付くらいです。

介護タクシー運輸開始届2「自主点検表」書き方

この書類は営業許可申請書の「事業計画」とほぼ同じ内容です。申請書の時点と運輸開始の時点でなにか変更をしていなければ、そのまま書き写せる内容です。

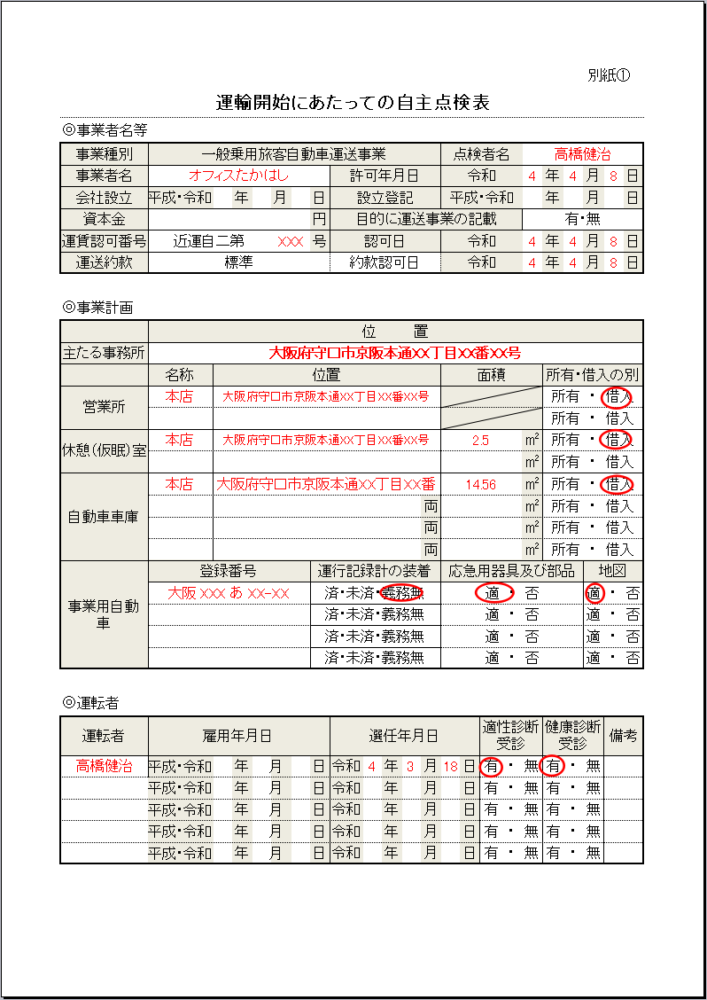

自主点検表の全体記入例

全体図です。特に難しいところはありません。ではパート別に解説していきます。

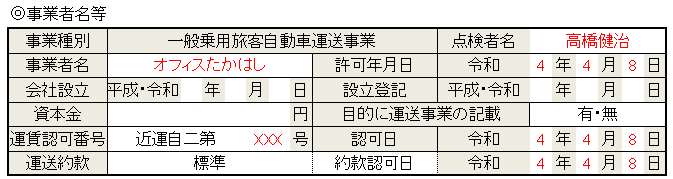

◎事業者名等

名前、日付などを書くだけです。

| 事業者名 | 屋号または会社名 |

| 点検者名 | 自分の名前、個人事業の場合は勿論自分が点検をするので自分の名前です。 |

| 許可年月日 | これを書いているということは許可が出ているはずです。許可証を見て同じ日付を書きます。 |

| 運賃認可番号 | これを出す前に運賃の認可を貰っているので、認可番号を書きます。 |

| 認可日 | 運賃の認可日を書きます。 |

| 運送約款 | よほどの理由がない限り標準を選んで認可されていると思います。 |

| 約款認可日 | 約款が認可された日を記入します。 |

| 会社設立日 | 法人のみ |

| 設立登記 | 法人のみ |

| 資本金 | 法人のみ |

| 目的に運送事業の記載 | 会社の定款の目的の所に「運送事業」とかいていあるかどうかです。 個人事業の場合は特に書かなくてもOKです。 |

これを書いている時点で、許可番号や許可の日にちなんかは全て出揃っています。運送約款や運賃も認可を受けているはずです。そのまま転記しましょう。元の物と違っていないように気をつけましょう。

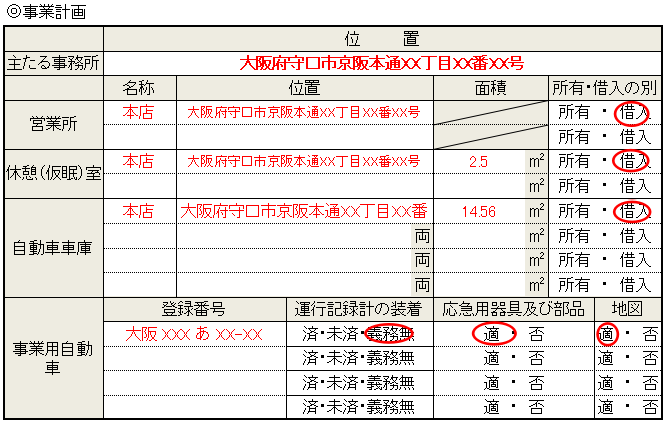

◎事業計画

| 主たる事務所 | メインの事務所です。借入か所有でチェック。 |

| 営業所 | 個人事業自宅開業なら同じ住所です。借入か所有でチェック。 2箇所事務所がある場合は二箇所目を書く欄もあります。 |

| 休憩(仮眠)室 | 営業所の一角に確保するていですので、同じ住所を書きます。借入か所有でチェック。 ちゃんとした決まりはありませんが、一人2.5㎡が目安だそうです。 |

| 自動車車庫 | 本店営業所併設です。併設の場合、部屋番号を書かないように注意です。 自動車の全長全幅より広い面積になっているはずです。 |

| 事業用自動車 | 緑ナンバーを貰っているはずなので、その番号を書きます。 応急器具と地図はちゃんと車に積んでおいて○をつけましょう。 |

運行記録計(タコメーター)ですが、福祉自動車の場合は義務無しとなっております。

細かいですが、運行記録計については、近畿運輸局の局長レベルで介護タクシーは免除されています。

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

運送法関係法令より抜粋

第26条(3)(中略)運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合には義務付け対象から除外している。

↓

近畿運輸局の公示

4、旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項の規定に基づき地方運輸局長が認める場合

(1)乗務する事業用自動車が、福祉輸送サービスに使用する特殊車両である場合。

こんな事は覚えておかなくてもいいですが、とりあえず「義務無」に丸がつけられるという事だけ覚えておけば書類が楽です。

注意すべき点は「福祉サービスに使用する特殊車両」なので、セダン型については免除されないと考えていいでしょう。やはり介護タクシーは福祉自動車が推奨です。

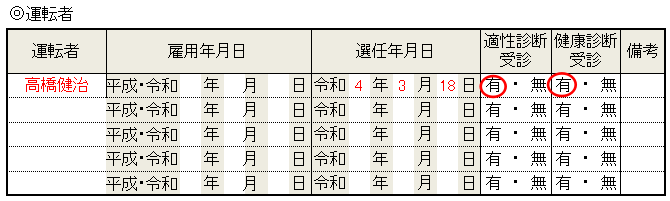

◎運転者リスト

| 運転者 | 自分の名前を書きます。 |

| 雇用年月日 | 雇用ではないので空白です。 別に運転者が居て、雇用をする場合はその年月日を書きます。 |

| 選任年月日 | 選任日を書きます。 開業申請の時に「許可された暁には選任します」という承諾書を出しているので選任は許可の日付になります。 |

| 適性診断受診 | 許可から運輸開始届の間に受けます。 |

| 健康診断受診 | 許可から運輸開始届の間に受けます。 |

記入はこれで終わりです。開業申請時と違い、全てが確定した状態で書くので、迷わず書くことができるはずです。添付書類の方が大変になるので、届出書の記入はサラッと済ませてしまいましょう。

弊所では運輸開始届の作成代行、提出代行を行っています。営業許可申請とセットでご依頼頂けた場合は、無料で承っています。

許可は自分で取ったが、運輸開始届はやってほしいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

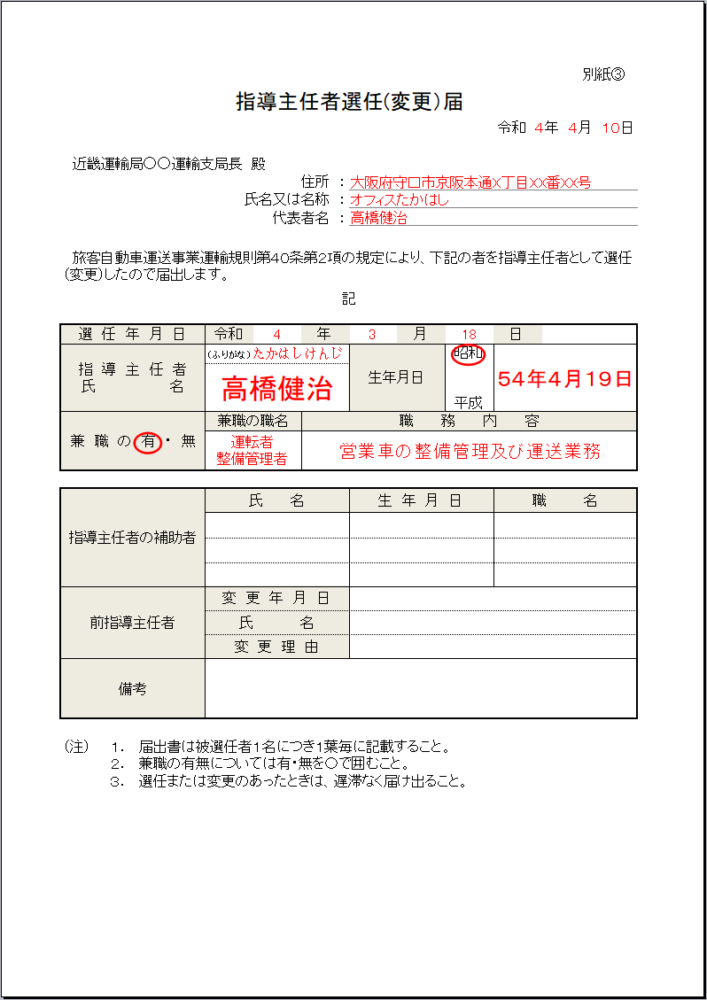

介護タクシー運輸開始届3「指導主任者選任届」書き方

運輸開始届の記入して提出する書類最後の一枚に、指導主任者の選任になります。

開業申請書の時に「営業許可された暁には、指導主任者はこの人を選任します」という書面を提出しています

なので、ここで急に変えてはいけません。そこで任命する予定の方をここで正式に選任します。

指導主任者については、特に資格なども必要ないので、この用紙で正式に選任することになります。

指導主任者選任届

早速選任届に記入をしてみます。

名前と住所を書くだけです。

唯一迷うのが「兼職の有無」くらいです。これを出す頃には誰が何を兼職するかが決まっていると思いますので、その通り書いて下さい。多くの場合「運行管理者」と兼職になります。

記入項目解説

住所、氏名、代表者名、氏名又は名称は、そのとおり書き込みます。

| 選任年月日 | 基本運輸開始届を提出する日が良いです。 |

| 指導主任者氏名 | 専任する方の氏名を書きます。 |

| 生年月日 | 専任する方の生年月日を書きます。 |

| 兼職の有無 | ある場合は有に、無しの場合は無に○をつけます。 運行管理者、整備管理者、運転者または法人の役職等と兼職する場合は書きます。 法人の役職なんかを書く場合は、○○部課長とかだと何の役割かはわかりにくいので職務内容をかく欄もあったりします。 |

指導要領とは

指導要領を定め、指導主任はそれに従って指導を行います。指導要領を今から開業する人が一条から全部決める事は現実的に困難すぎます。

というわけで国交省に雛形が用意されています。カッコの部分に屋号や会社名を入れるだけで完成になります。

指導要領については、保存義務がありますので、ひとまずこのカッコの中に自社名または屋号を記入して保存しておきましょう。

指導主任者の変更届

指導主任者は、選任する時に上記のように届出ますので、当然変更する時も変更を届出なければなりません。

この書面は今回だけでなく、未来に指導主任者の変更や、補助者を増やしたりする時にも使うことになりますので、その時用の欄も用意されています。

覚えておいて、人事異動等を行う時には忘れずに運輸局に届けましょう。

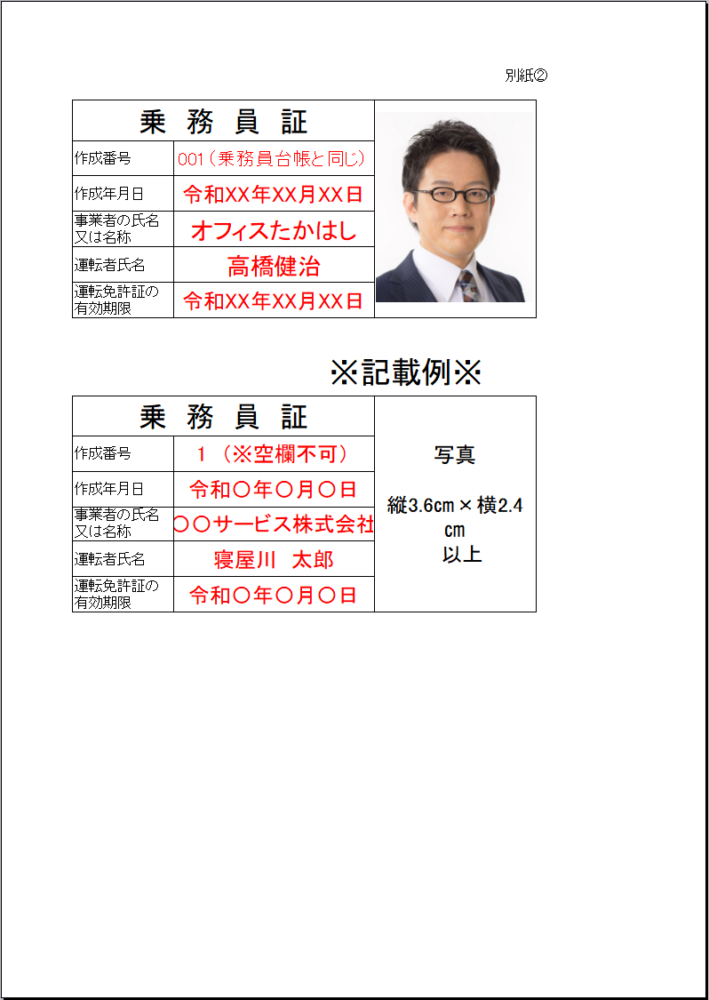

介護タクシー運輸開始届4「乗務員証」書き方

運輸開始届を出す時に、添付書類として「乗務員証」を作ります。

運輸局から落としてきたエクセルファイルに記入欄があるので、それにそって作ります。

介護タクシーの乗務員証全体像

これが記入例の全体像になります。

下の方の分は近畿運輸局の記入例です。上に記入欄があるのですが、私は記入例の上にまた記入例を書いています。

写真については

- 単独

- 帽子なし

- 正面

- 無背景

- 縦3.4cm✕横2.4cm以上

- 6か月以内に撮影された物

という決まりがあります。上の写真はイメージなので、ちょっと横向いてますが、実際は証明写真のように正面を向いて撮って下さい。

街の証明写真機で撮影した程度の物であれば大丈夫です。

乗務員証は車内表示が義務付けられている

乗務員証とは、介護タクシーのみならず普通のタクシーでも義務付けられています。

4,(2)運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示又は備え置くこと。

国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋

つまり、この乗務員証は、タクシー車内のお客様の見える所に必ず掲示しておく事が必要です。

3、一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に運転者を乗務させる時は、次の事項を記載し、かつ、第一項第9号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第37条より抜粋

一、作成番号及び作成年月日

二、事業者の氏名又は名称

三、運転者の氏名

四、運転免許証の有効期限

この通りになりますので、上記の記入欄になるということです。

乗務員証は、出発時に運行管理者から預かり、業務終了後に運行管理者に返すという運用をします。

運送業は、乗務員台帳という台帳を必ず作らなければならず、乗務員に通し番号(任意の番号)を振ります。

個人開業で運転手が一人の場合は「01」とかでいいと思います。

介護タクシー乗務員証の記入項目

| 作成番号 | 乗務員台帳を作っていると思いますので、その通し番号と同じ番号を記入します。 |

| 作成年月日 | 作成した年月日を記入して下さい。 事業者の氏名又は名称:屋号か会社名を書いて下さい。 |

| 事業者の氏名又は名称 | 屋号か会社名を書いて下さい。 |

| 運転者氏名 | 運転者の氏名です |

| 免許証の有効期限 | 法定記入事項なので、免許を見て正確に書いて下さい。 |

特に難しいことはありません。そのまま書くだけです。あとは写真を貼って、車内に掲示できるようにすればOKです。

乗務員証を車内に掲示した写真を提出

運輸開始届(別紙②)は上記の乗務員証雛形になっていますが、これをそのまま提出するのではなく、実際にプリントアウトして、社内に掲示し、その写真を撮影して提出します。

乗務員証は、乗務終了の際に運行管理者へ返却するので、クリアーファイルや透明なポケット等に差し込めるようにするなどして、見やすくかつ取り外しがしやすいようにしておくことをお勧めします。

ただ、情報をあまり書きすぎてゴテゴテしても何も伝わらないので、これと決めた情報を書いておくのが良いかもしれません。

ここまでの記入書類について、代わりに書いて欲しい出してほしいなどのご相談は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

介護タクシー運輸開始届5「添付書類」リスト

記入書類は今回4枚だけですが、添付書類は結構多いです。

| ○自動車車検証 | 緑ナンバーにする前に事業用名義に変わっている車検証になっているはずです。 |

| ○事業施設の写真 | 施設の写真等は開業申請時に撮った写真をそのまま流用できます。 許可後に自動車を購入した場合はその写真が必要です。 |

| ○任意保険本証(コピー) | 開業申請時に見積もりであった場合、加入して保険証券のコピーを添付します。 |

| ✕運行管理者選任届(コピー) | 5台以上の営業車で開始する場合必要です。 |

| ✕整備管理者選任届(コピー) | 5台以上の営業車で開始する場合必要です。 |

| ✕就業規則 | 10人以上従業員が居る場合必要です。 |

| ✕労働保険 保険関係成立届 | 法人で1人以上、個人事業で5人以上雇う場合加入義務があります。 |

| ✕健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 法人で1人以上、個人事業で5人以上雇う場合加入義務があります。 |

今回、個人事業で営業車1台で始めるという想定で書いていますが、その場合○が必要で、✕は特に必要がないものです。

写真の撮影を大量に行わなくてはならない

申請前にも写真は取りましたが、申請後には本契約をして出来上がった物を写真撮影して運輸局に提出する必要があります。

- 営業所全景◯

- 営業所内部◯

- 点呼執行場所◯

- 運賃料金表及び運送約款掲示場所✕

- 事業用自動車車庫(空の時と車を格納している時)✕

- 前面道路を挟んで車庫の出入り口を移した物◯

- 休憩仮眠施設◯

- 事業用自動車の車体表示✕

- 事業用自動車の車外表示✕

◯は営業許可申請の時の物を流用できます。✕は許可後に新たに撮らなければならない物です。

車体は大体の場合許可後にしか手に入らないです、さらに車体の前後については緑ナンバーを取り付けた後の写真が必要なので、運輸開始直前でないと撮影できません。

これらの撮影と編集に一番手間がかかりますが、弊所では営業許可申請の依頼を頂いたお客様についてはアフターサービスとして行っております。

写真については結構細かい要望が来ます。写真から任せたい等については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

許可から6か月、運輸開始から30日以内に提出

大雑把に言うと、開業申請時に「見積もり」や「見込み」や「計画」であった物を、6ヶ月以内に全て確定させた上で運輸開始届に落とし込み、運輸を開始します。

運輸を開始したら、開始から30日以内に運輸開始届を運輸局に提出します。

半年ですが、これ以外の準備とかもあると思うんで、あっという間に過ぎてしまいます。焦る必要はないですが、オーバーすると許可取り直しになるので、計画を立てて出せるようにしておきましょう。

運輸開始届けの作成が時間的に厳しいと思ったら

運輸開始届は、許可申請をそのまま使い回せる物もありますが、最も忙しい時期に結構なボリュームの量の書面を、タイムリミット有りで要求されるので、なかなか大変です。

いっそ誰かに頼みたいということであれば、行政書士はそういった書面の作成を得意としており、代行することも法律で許されております。

弊所の見立てだと大体7時間くらいかかると見ています。1日1時間ずつ取り組んで1週間程度です、ただ忙しい時期の7時間は大きいです。面倒、時間がない、誰かに頼みたいとあればぜひご相談ください。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。

介護タクシーの開業許可が下りたら、

- タクシーの外装(名称の表示)

- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼

- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定

- 健康診断

- 適性診断

- 保険や営業車の本契約

書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。

| 工程 | 所要時間 |

| 施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |

| 運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |

| 合計 | 7時間 |

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

まとめ

- 運輸開始届は許可から6か月以内、運輸開始から30日以内に提出すればヨシ!

- 6か月以内に見積もりの物を本契約すればヨシ!

- 6ヶ月オーバーすると許可が取り直しになるから注意!

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)