介護タクシー開業の為に人を揃え、施設や車を準備し、資金を準備し、許可を申請し、やっと許可が下りました。しかし、ここからが忙しくなります。

- 見積もりだった車の本契約

- 任意保険の本契約

- 車外に社名や屋号を書く

- タクシーメーター取付、検定

- 各種診断、検診、講習

特に許可から運輸開始まではタイムリミットがあるので、申請前より忙しくなる事が予想されます。

行政書士オフィスたかはしは役所への申請、なかでも介護タクシー(福祉タクシー)の開業許可を専門として行っており、この届出も代行する事が可能です。

当記事を最後まで読むと、介護タクシーの許可後から運輸開始までに、やらなければならない事をリスト化されており、チェック項目形式でわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

許可後やることリスト1「まずは営業車を本契約」

許可が下りたら営業車の納車を最優先にして下さい。許可後の準備は営業車に関わる事が殆どなので、営業車が来ないと出来る事がほとんどありません。

営業許可申請は、見積で通ります。基本的には許可が下りてから車を本契約(購入・リース)することが、経済的負担も少なくお勧めです。

そして、許可が下りたらまず車を本契約して納車してもらいましょう。下記に詳細書きますが、車に対して準備をする事が多いので、まずは車を手に入れて下さい。

そうすると事業開始までの時間を短くすることが出来ます。

許可後やることリスト2「社名やロゴを車外表示」

営業車に車外表示を取り付けます。

- 事業者の氏名名称、ロゴマーク

- 福祉輸送車両

- 限定

これらの表示をステッカーやマグネット、塗装を施して必ず表示しなければなりません。

介護タクシーは誰でも乗車できるタクシーではないのでそのために「限定」という表示が必要になります。

詳細な車外表示の決まりについては、下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト3「乗務員証を作成し、営業車内に掲示」

乗務員証を作り、営業車内に掲示した状態で写真を撮影します。

乗務員証の雛形が運輸開始届のファイルについていますので、これに記入、写真を貼り付けて営業車の車内に掲示、これを写真に撮り提出します。

具体的な記入法、作成方法は下記の記事までご参照下さい。

許可後やることリスト4「緑ナンバーへの付け替え」

運輸局へ、購入またはリースした自動車の車検証と営業許可証を持っていくと、通称緑色の紙「事業用自動車連絡証」が貰えます。

これに記入をして車検証や予備検査証、カタログ等車のスペックが確認できる書類と一緒に提出すると確認印を押して返してくれます。

これをディーラーさんに持って行き、依頼すると

- 車検証の変更(事業用名義に変更)

- 緑ナンバーへ変更

これを行ってくれます。この作業についてはほぼほぼディーラーさんにお任せ出来ますが、何をやってもらうかを知っておいて頼んだ方がスムーズです。

尚、緑ナンバー付け替えの詳しい方法については、下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト5「タクシーメーターの取付、検定」

タクシーメーターを取り付けます。取り付けた後に検定を受けます。手順は下記の通りです。

開業申請時に距離製運賃を採用した場合、タクシーメーターが必要です。

この辺については、自動車ディーラーさんがサービスで行ってくれる場合もありますが、何をやっているかを知って頼むとスムーズです。

メーターの検定は定期的に受けなければならないので、忘れないようにしましょう。使用期限のシールがメーターに貼られています。

タクシーメーター取り付け、検定の詳しい方法については、下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト6「運転者の健康診断」

運輸開始時や、運転者選任直後に健康診断を受けなければなりません。

労働安全衛生法に則った健康診断実施機関で所定の健康診断を受けます。

以降定期的に受診して記録を保存する必要があります。

尚、許可後すぐに開業するのであれば、これは許可待ち期間に事前に受けておくことが可能です。ご検討下さい。

健康診断の受診場所や決まりについては、下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト7「運転者の適性診断」

所定の機関で「運転手適性診断」を受診し、記録を保存します。

運転者に選任された時に受診しなければなりません、さらに65歳以上の方は適齢診断も受けます。

介護タクシーはシニア開業も少なくない例となりますので、忘れずに受診しなくてはなりません。

こちらも健康診断同様、許可後すぐに開業するのであれば、これは許可待ち期間に事前に受けておくことが可能です。ご検討下さい。

尚、運転者適性診断を受ける場所、決まりについては下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト8「新規事業者講習会」

運輸開始前に受講し、アンケートを運輸局に送らなければなりません。

今はYOUTUBEでも受講が可能で、その感想(アンケート)をメールで運輸局に送ることが出来ます。

道路運送法に加え、雇用をする時の社会保険や労働法関連の知識を学ぶことが出来ます。

法律関連になるので内容が複雑ですが、事業拡大を視野に入れている場合は、あって損はない知識となります。

尚、新規事業者講習会の受講については、詳しくは下記の記事をご参照下さい。

許可後やることリスト9「運輸開始届の作成・提出」

これらをすべて終わらせ、施設設備や営業車、任意保険も本契約にし、実際に全ての物が揃ったら営業をはじめてもOKです。

そして「運輸開始届」を作ります。開始して事業をしながら作るのでOKです。ただし開始30日以内に必ず提出しましょう。

運輸開始届の入手法、ダウンロード方法

運輸開始届は、近畿運輸局のHPからいつでもダウンロードできます。

エクセル形式になりますので、そのままファイルに入力しても良し、プリントアウトして手で書き込むも良しです。

詳しい入手方法、記入方法は下記の記事をご参照下さい。

自主点検表

開業申請に添付した事業計画書の通りに運輸開始を出来ているかを点検するための書類です。

事業計画通りに行っていればそのまま記入、計画に変更が出れば運輸局に相談して記入方法の助言を貰います。

尚、自主点検表の具体的な記入方法については下記の記事までご参照下さい。

指導主任者選任届

開業許可申請時に「就任承諾」だった物を正式選任します。

指導主任者は、特に必要資格が無く誰でも就任できますので、就任承諾書に書いた名前の人をそのまま書きます。

具体的な記入例につきましては、下記の記事をご参照下さい。

運輸開始届に必要な添付書類

- 下記の添付書類が必要です。

- 自動車車検証(事業用名義に変わった物)

- 任意保険証(見積もりでなく本契約の物)

- 事業施設の写真

- 営業所全景の写真

- 営業所内部

- 点呼執行場所

- 運賃料金及び運送約款掲示場所(営業所内部)

- 事業用自動車車庫の全景 (車両を格納している時としていない時の写真)

- 前面道路を挟んで車庫の出入り口を撮影した物

- 休憩仮眠施設

- 事業用自動車の車内表示(乗務員証、タクシーメーター、運賃表示、特殊設備を出した状態)

写真撮影が多く、車をどかして撮ったり入れて撮ったりとなかなか手間です。まとまった時間が必要です。

これらを、運輸局に運輸開始30日以内に提出します。

これは許可ではなく届出なので、問題がなければ受理されて終わりです。

運輸開始届を代わりに作って欲しい、代わりに届出してほしい等の場合は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

許可から運輸開始まではタイムリミットがある

許可後から半年以内に運輸開始をしないと再度許可の取り直しがある上、運輸開始から30日以内に開始届を出さなければならないなど、タイムリミットがあります。

運輸開始前後という一番忙しいときに、タイムリミット有りで結構なボリュームの書面や写真撮影の手間等取られます。

弊所は役所に提出する書類について作成、申請代行が可能です。役所とのやり取り足を運んだり等の手間を一手に請負います。

介護タクシーの1台当たりの平均売上は50万とも言われていますので、1ヶ月早く開業できれば、将来の50万の売上がその分早く確保できます。

お気軽に下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

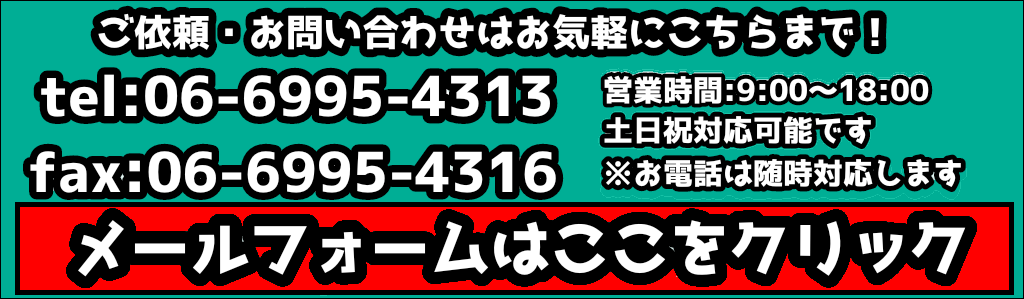

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)