お金を貯めて、人を集め、資格を取り、事務所や車庫と契約、申請書を出していよいよ許可が下りました。さあ介護タクシー業務を始めよう!

- 車がまだ来ていないけど、本契約しなければ

- メーターとかつけないといけないでしょ?

- 車内って何か表示が必要?

- 車の外側に社名とか書くんでしょ?

などなど、やることが目白押しです。この時期の手続きは、タイムリミットもあるので許可準備より忙しくなる見込みがあります。

営業車内、車外、営業所内にも掲示する義務がある事項があります。運輸開始前に準備して掲示します。

法律の義務?何と何を掲示すればいいの?大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、運輸開始前に何を済ませておかなければならないかをリスト化していますので、チェック形式でわかります。

これらをすべて終わらせると運輸開始届が全て埋まります。許可後から運輸開始までの開始届含めたタスクリスト全てについては下記の記事をご参考下さい。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

運輸開始届について代書、届出代行してほしいなどのご依頼は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。運輸開始届の代書・届出代行については下記のリンク先をご覧ください。

運輸開始前やることリスト1「運転手の健康診断」

運輸開始前3ヶ月以内にドライバーは健康状態を確認するため、健康診断を受ける事が必須になります。

自分が始める時に自分が受ける事は勿論、新しくドライバーを雇い入れる時にも、健康診断を受けさせることが必要です。

運転手の方の健康状態は、事故に直結します。自分を含め選任した直後は必ず、以降は定期的に運転手の方の健康除隊のチェックを行いましょう。

尚、健康診断は運輸開始前でなくても、申請後許可待ちの間で受けておくことも出来ます。ただし運輸開始3ヶ月以内になるようにスケジュール調整して下さい。

運転手の健康診断の頻度

一歩間違うと大事故になりかねないので、運送業では特にドライバーの健康状態には厳しく規定がされています。

- 運輸開始時

- 新しい運転者の雇入れ前後、乗車前までに必ず

- 以降年一回

- 深夜も営業する場合は半年に1回

介護タクシーではあまりないですが、24時間体制の民間救急も同時に行うような事業者の場合は深夜労働が発生するので、その場合は半年に一度の健診が義務になります。

健康診断の受診義務違反に注意

特に気をつけたいのが下記2点です。

- 雇入れた後、健康診断をする前に事故

- 健康診断をして異常が出たのに業務して事故

新しく雇い入れる場合、「前後」なので、雇入れ後でもいいのですが、乗務前3ヶ月以内受けた状態で乗務を始めなければならないです。

異常が見つかったら二次検診を必ず受けましょう。

尚、受診義務は1年1回ですが、診断の結果については5年間保存義務があります。(労働安全衛生規則51条)

事故等あった時に、運転手の健康状態の確認として提出を求められることがあり、最新の物が1年以上前であったり、5年以内の物がなかったりの場合は更に余罪が増えます。

特に健康起因による事故については処分が重たいのでドライバーさんの健康状態にはくれぐれもご注意下さい。

健康診断を受ける項目

労働安全衛生法に則った健康診断が必要です、下記の項目が定められています。

・身長

労働安全衛生規則 第43条より

・体重

・視力

・聴力

・血圧検査

・貧血

・胸部エックス線検査

・喀痰検査

・肝機能の検査

・心電図

・尿検査

・血中脂質検査

これを、労働安全衛生法に基づく健康診断を行なってくれる医療機関で行います。役所や保険組合でリストを公開している所もあるのでチェックしてみて下さい。

大阪は下記のリストを参考にして下さい。

尚、健康診断や適性診断は、許可申請後の審査期間に受けておいてもOKです。弊所ではスケジューリング等も提案させていただきます。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

運輸開始前やることリスト2「介護タクシーの運転者適性診断」

適性診断を受けた後の人でなければ運転者に選任することができません。

というわけで、運輸開始前に必ず適性診断を受けるようにしましょう。

運転者適性診断の頻度、タイミング

適性診断には何種類かありますが、介護タクシーを運営するにあたって必須の診断については、うち4種類です。

初任診断

| 対象 | 転職するなどして、新たに運転手に選任する予定の人。 |

| 時期 | 運転者として選任する前に受けてもらう。 |

勿論、新たに事業を始める時、運輸開始前に正式に運転者を選任しますが、その時も例外ではありません。

雇われでなく事業主が運転手をする場合でも受けなければなりません。

適齢診断

運転手が高齢の場合には定期的に適齢診断を受けなければなりません。

| 対象 | 65歳以上の運転者 |

| 時期 | 65歳以上は65歳になってから1年以内に1回、以降3年に1回。 75歳以上は毎年一回必ず |

特定診断Ⅰ

事故を起こした運転手は、次乗車する前には特定診断Ⅰが義務付けられます。

| 対象 | 死亡事故、重傷事故を起こした。(前の事故から1年以上空いている) 軽傷事故を起こした。(3年以内にも事故を起こしている) |

| 時期 | 事故後に営業車に乗車する前。 |

軽い事故なら連続、重い事故なら単発でも次に乗る前には受けなければなりません。

特定診断Ⅱ

では重たい事故を連続でということになると、特定診断Ⅱをうけなければなりません。

| 対象 | 死亡事故または重傷事故を起こした(過去Ⅰ年間にも事故を起こした) |

| 時期 | 事故後次に営業車に乗車する前。 |

つまり、事故を起こした場合、適性診断を受けないと次に乗車してはいけないということは覚えておいて下さい。

運転者適性診断のメニュー

適性診断は大体どんな事を診断されるかというと

- 動作の正確さ

- 判断動作のタイミング

- 注意の配分

- 視覚機能

- 安全態度

- 危機感受性

このあたりを見られます。大体1時間半~2時間で終わるそうですが、これも受ける機関によってまちまちですので目安です。

診断を免除される人

過去3年以内に初任診断を受けた人は、新たに転職や開業をする時に初任診断を受けることを免除されます。

勿論その時には写しを確保しておいて下さい。適性診断の診断結果については3年の保管義務がありますし、乗務員台帳にも受診状況を記録しておかなければなりません。

運転者適性診断の費用

5,000円前後見ておいて下さい。

適性診断は、NASVA自動車事故対策機構という機関が行なっていますが、こことパートナーとなる企業や機関でも行なっています。

なので、受ける機関によって費用はまちまちです。

もし65歳以上で新規開業と言う事だと、初任と適齢の2つ受けるので、1万円くらい費用を見ておいて下さい。

診断結果の保管義務

診断結果については特に提出義務はありませんが、保管義務があります。

診断結果は3年の保管義務はありますので、かならず保管しておきましょう。

なお、乗務員に適性診断を受けさせていないと教育義務違反として罰則があります。

運輸開始までのスケジュールについては下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

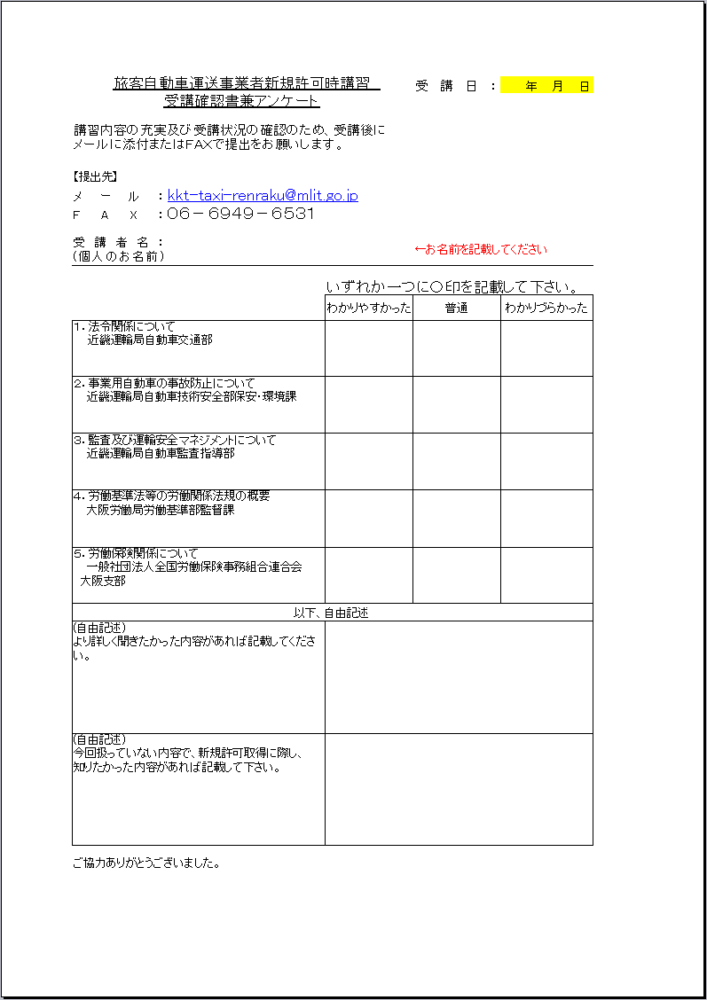

運輸開始前やることリスト3「新規事業者講習会の受講」

介護タクシーの開業許可が下り、運輸開始をする前のタイミングで「新規事業者講習会」という講習を受講しなければなりません。

受講必須で、受講後のアンケートの提出も必須になります。

この講習会は地域によってはYOUTUBEで見れます。動画を見るだけなら許可前から見ることが出来ます。アンケートは許可後に送って下さい。

現在は動画配信を自宅で見るのみ

大阪では現在、新規事業者講習会については会場開催をしておりません。

コロナ禍での対応がまだ継続(令和4年7月現在)しているものと思われますが、資料をダウンロードして動画を視聴するという事で受講したことに代えるとされているようです。

下記のリンクに資料、動画があります。

許可が下りたと同時に、運輸局から「許可後の手続き」という資料をドサッと渡され、運輸局のスタッフから「動画を見てアンケートを回答して」と案内されます。

そこに書いてあるQRコードを読み込むと、上記のリンク先のページに辿り着きます。忘れずに見て、その下にあるアンケート用紙を記入し、書いてあるメールアドレスに送りましょう。

新規事業者講習会の内容

合計約100分ほどの動画を資料を見ながら視聴します。ダウンロードした資料は301ページという大ボリュームです。

リンク先にも記載がありますが、下記の通りです

- 法令関係について

- 事業用自動車の事故防止について

- 監査及び運輸安全マネジメントについて

- 労働基準法等の労働関係法規の概要

- 労働保険関係について

内容としましては、許可後の運営について

- これを変更する時は運輸局の許可がいる

- こんな時は運輸局への報告が必要

- 必要な車内・車外表示

- 遵守すべき法律の概要

- 運行管理者の管理のしかた

- 事故の報告について

- 監査について

- 処分について

- マネジメントについて

- 労働法・社会保険について

主に上記のような項目の動画と資料が手に入ります。

約100分ありますが、ちょっと時間を作ってなるべく流し聞きをせずに視聴することをお勧めします。

運送法に加えて労働法も扱っているので、特に今後人を雇おうという事業計画を立てている場合は後半を力を入れて見ましょう。

道路運送法は許可前の法令試験でもやりますが、労働法についてはちゃんと教えてもらえる機会がありません。この機会を有効活用したいです。

アンケートを必ず提出

上記のリンク先で「受講確認書兼アンケート」という物がダウンロードできます。

下記の書類をダウンロード出来ます。

ご覧の通り、アンケートです。内容をちゃんと見てたかの試験とかそういう意図はなく、単にアンケートです。感想を書いて間違いなく送りましょう。

メール:kkt-taxi-renraku@mlit.go.jp

FAX:06-6949-6531

メール又はFAXで送ります。

運輸開始前やることリスト4「車外表示の取付」

介護タクシーの車外表示は、表示する事や文字の大きさ等が決められています。

1,事業用の氏名、名称及び記号

国土交通省通達 国自旅第169号より抜粋

2,「福祉輸送車両」及び「限定」の文字

3,1,及び2,の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシール、又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。

外装にステッカーやマグネット、塗装等を施して表示しなければならないことは上記の1,2です。

近畿エリアだとマグネットでも許されますが、地域によってはマグネット不許可で、ステッカーやペイントなどで剥がせないもののみになります。

ステッカーやマグネットシートで作る場合は、許可前の待ち時間の間に作っておくことが出来ます。

事業用の氏名、名称及び記号

- 個人事業なら氏名

- 屋号でもOK

- 会社の場合は会社名

- ロゴマークでもOK

これらが許可の基準になっております。

ただし、ロゴマークについてはある程度知名度が上がっていないとどの会社の車か認識することが難しいので、基本社名や屋号は書いておくことをお勧めします。

「福祉輸送車両」及び「限定」の文字

介護タクシーは、タクシーですが

- 流して人を拾うことが出来ない

- 要介護、要支援、認定された障がい者の方のみ乗せられる

- 営業所からの予約のみで受け付ける

というシステムですので、ちゃんと「福祉限定」という表示をしておかなければ、乗車拒否と思われるかもしれませんので、しっかりと表示をしておきましょう。

大きさの決まり

- 5cm以上

- 横書き

- 側面両側

- ステッカーや塗装、マグネットなどで簡単に消えないように。

横書き限定なので、貨物運送会社がやっているような、運転席のドアの横に縦書きみたいな事はダメです。

5cm"以上”ですので、大きい分には問題がありません。

運送業許可番号や電話番号等を書いてある営業車もありますが、任意です。側面は必須ですが、背面は任意です。

介護タクシーは街を走ります、走るだけでサービス自体の知名度や、会社の知名度も上がる、ある種広告塔のようなものなので、電話番号等は受注につながりいいかもしれません。

なお、介護タクシーの車外表示をしていないと罰則がありますのでご注意下さい。

介護タクシー(福祉タクシー)に車いすマークは必須ではない

介護タクシーに車いすマーク(国際シンボルマーク)は必須では有りません。

付けても付けなくても問題はありませんが、セダン型にはつけてはいけません。

- リフト付き

- スロープ付き

- 車いす固定機能付き

- ストレッチャーが車載出来る

上記の条件が当てはまっている、つまり福祉車両ならば付けられます。

既に許可が取れ、車外表示のデザインをどうしたらいいか、印刷屋さん等に頼む前に不安になった等あれば確認もさせていただきます。

車外表示についてお悩みの場合下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

運輸開始前やることリスト5「アルコール検知器の準備」

運輸開始前の点呼に必要になりますので、アルコールチェッカーは必ず購入しておきましょう。

2022年10月、アルコール検知器義務化

アルコール検知器でのチェックが義務化されました。

第二十四条 点呼等

(中略)

4 旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

- アルコール検知器を常時使用できるようにする。

- 運転前後にアルコール検知器でチェック

- 運転者名、酒気帯びの有無、確認日時、確認方法、確認者名、使用した車の登録番号等を記録、1年保存

アルコールチェッカーは、未設置の場合と、設置していても正常に動かない場合は罰則があります。

白ナンバー営業車も対象に

介護タクシーは基本緑ナンバーなので、勿論対象です。その他

- 自家用自動車有償福祉運送(ぶら下がり許可)

- 施設等への無償送迎車

上記2種類は、白ナンバーなのですが、これらを運転するドライバーもアルコール検知器チェック義務化の対象内になります。

乗客を乗せるので、当然の措置とはなりますが、これも忘れずに行うよう気をつけてください。

運輸開始前やることリスト6「自動車・不動産・保険の本契約」

運輸開始の準備のほとんどが自働車に関する事なので、まずは自働車を納車してもらわないとほとんど何も出来ません。

自働車の納車は許可が下りた後に最優先事項で取り組んで下さい。そのほか

- 営業車本契約

- 任意保険本契約

- 営業所本契約(購入の場合)

- 車庫本契約(購入の場合)

賃貸の場合は、営業所と車庫は申請時点で契約済になっているはずです。購入の場合は見積もりなので、本契約をしなくてはなりません。

運輸開始前やることリスト7「事業用自動車に変える」

変更登録を行い事業用自動車に変え、緑ナンバーに付け替えます。ちなみにこの手続きは大体ディーラーさんがやってくれます。

まずは名義を個人用から事業用に変えます。車検を通して行います。

営業許可が下りると事業用自動車に出来る「事業用自動車連絡書」に判子をついた状態で運輸局から貰えます。それを持って運輸局で変更登録をすると、車が事業用名義に変わります。

緑ナンバーまたは黒ナンバー

緑ナンバーまたは黒ナンバーは、人又は荷物を載せてお金をもらう仕事をする場合には必要になります。

介護タクシーは軽自動車でも許可がおりますので、その場合は黒ナンバーになります。

事業用名義の車検証を持って自動車を登録すると、ナンバーが緑又は黒に付け替えられます。

緑ナンバーにつけかえる手順

緑ナンバーは、運送業の営業許可が出た後、運輸開始の間につけかえます。

- 運輸支局に行き、輸送部門に車検証のコピーと「事業用自動車等連絡書」を提出します。輸送部門でハンコをくれます。

- 古いナンバーを返却します

- ハンコをもらったら車検証の写しと一緒に「事業用自動車等連絡書」「手数料納付書」「OCR1号」等の登録書類一式を登録部門に提出します。

- 変更登録します。車検証が書き換えられます。車検証の用途欄が「自家用」から「事業用」になります。

- ナンバーを緑ナンバー付け替えます。

- ナンバーを封印して取り外せなくして終わりです(軽自動車は封印がありません)

大まかにはこのような流れになります。

ナンバープレートの封印

運輸支局に持ち込んで、ナンバーの付替えと封印をしてもらいます。

この時に「封印」という、壊さないと取れない、壊すと二度とつけることが出来ないネジでナンバーを取り付けます。運輸局で行います。

この「封印」という行為は、ある一定の人しかすることができないようになっています。

そして、勝手に外すとナンバー変造偽造で罰金100万取られますので、注意して下さい。

運輸開始までのスケジュールについては下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

運輸開始前やることリスト8「タクシーメーターの取り付け」

近畿エリアの場合は許可申請と同時に運賃認可申請も提出を促されますので、出していると思います。そうすると営業許可と同時に運賃も認可されます。

他地域の場合は、許可後に運賃認可申請を出すこともあります。許可後1ヶ月程度で運賃が認可されてきます。

認可された運賃をディーラーさんまたはメーター代理店へ持っていくと、取付と運賃の設定までやってくれます。

タクシーメーターの取付

距離時間併用制の場合はタクシーメーターが必要です。

もし、完全に時間制料金を取る場合はタクシーメーターは不要です。

タクシーメーターは当然ながら営業車全てに取り付けなければなりません。

タクシーメーターは高価です。相場は15万、取付で3万、合計20万程度見ておくとお釣りがきます。

取付はディーラーさん、もしくはタクシーメーター代理店で行えます。代理店にて

- 注文

- 取り付け

- 料金の設定

- 検定所の予約

までやってもらえます。

タクシーメーターを取り付けた後に検定を受ける

大阪は「大阪府計量検定所」または「南部タクシーメーター検査所」で受けます。

タクシーメーターは、超精密計量器具になりますので、検定を受けなければなりません。

運輸開始前の初回は勿論、以後1年に1回以上検定をうけなければなりません。

検定は「計量検定所」で受けます。これは各都道府県に1つづつくらいあります。

大阪軽量検定所

大阪府大東市新田本町11-37

学研都市線 鴻池新田駅から北に歩いて15分ですが、タクシー事業者の場合電車で行くことはほぼほぼ無いでしょう。車で行きます。

南部タクシーメーター検査所

大阪府堺市西区石津西町7-7

タクシーメーター代理店で予約まで取ってくれます、近い方を紹介してくれます。

ここで、認可を受けた運賃通りにメーターが動くかを検定してもらいます。

タクシーメーター検定の有効期限

タクシーメーター検定の有効期限は1年です。1年経過する前に再度検定に行きましょう。

検定に合格すると、有効期限のステッカーを貼ってもらえます。

大阪の場合は右画像の物になります。

次の検定を忘れないようにして、予定を立てて検定を受けるようにしましょう。

運輸開始前やることリスト9「車内掲示物を掲示する」

タクシー車内に掲示しなくてはいけない表示は下記のとおりです。

- タクシーメータの料金が見えやすいようにする

- 乗務員証

- 禁煙表示

- 料金表

- 室内表示装置(車外に見えるように)

タクシーメーターは後部座席から見える位置に取り付けてもらえるはずです。

「乗務員証」「禁煙表示」については、運輸開始届についているのでそのまま使ってOKです。

「料金表」は次項の営業所内掲示の料金表と同じものを営業車内に掲示でOKです。

介護タクシーの室内表示装置

室内表示装置とは、一般のタクシーについている窓の外から「回送」「貸切」などが表示されている表示板です。

- メーターと連動する電光の物

- 印刷してラミネートなどで作った表示板

近畿エリアだとどちらでもいいですが、電光表示でないダメなエリアもあります、運輸局にご確認下さい。

介護タクシーは「割増」「迎車」「予約」「貸切」「回送」「救援」の5種類が義務です。

割増:深夜割増の時に表示

迎車:予約を受けて迎車中の時(迎車料金適用中)

予約:予約を受けて迎車中の時(迎車料金適用外)

貸切:時間制で走っている

回送:車庫に帰る時や特に運送に使用していない時

救援:救援事業に向かっている道中

「実車」「賃走」などは、表示してもOKです。しなくてもOKです。

- 縦9cm✕横20cm

- 1文字7cm

- 太さ9mm

上記の大きさで作ります。ラミネートなどで頑丈な作りにして下さい。

運輸開始までのスケジュールについては下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

運輸開始前やることリスト10「営業所内掲示物を掲示する」

営業所内に掲示する義務があるのは下記の2種類です。

- 運賃料金表

- 運送約款

運賃料金表の作り方

運賃認可申請書の別紙をコピーしてそのまま営業所に掲示してもOKです。

ただA4用紙3枚程度になるので、場所を取ります。これが嫌な場合は自分でA4用紙1枚になるように編集してもOKです。

タクシー運賃は複雑なので、はなるべく利用者にわかりやすく誤解のないように作って下さい。

介護タクシーの運送約款の作り方

結論から言うと、運輸局のサイトに出来た物があるので、そのまま流用しましょう。

このページの下の「その他」の2項目目に「標準運送約款」という物があります。これをそのまま使います。

国交省としてもなるべくそのままの物を使ってくれる事を推奨しています。

道路運送法第十一条 運送約款

道路運送法より抜粋

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(中略)

3、国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準の運送約款と同一のものに変更した時は、その運送約款については第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

この「標準運送約款」と全く同じ物を「うちの約款です」とした場合は、運送約款の認可を受けたものとみなすという事です。

運送約款は認可を受けなければならない

運送約款は、作った後に運輸局の認可を受けなければなりません。

道路運送法第十一条 運送約款

道路運送法より抜粋

一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

ですが、上記のように「標準運送約款」と全く同様の物を運送約款に定めると、認可を受けたものをみなすという事なので、その場合は認可の必要がありません。

公示しなければならない

認可を受けた(または受けたと見なされた)あと、営業所に公示しなければなりません。

旅客自動車運送事業運輸規則第4条(運賃及び料金等の実施等)

旅客自動車運送事業者運輸規則より抜粋

一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所に公示した後でなければ、これを実施してはならない。

介護タクシーは基本予約制なので、営業所に乗客が来るような事は無いですが、公示は営業所にしなければなりません。

何かあって、営業所に調査等が入った場合に公示していないと更に罰が加算されるので、公示はちゃんと行いましょう。

大体こんな事が書いてある

小さい文字で3ページも書いてあるので、なかなか読む気にならないですが、大体下記のような事が書いてあります。

- 約款に書いてない事は法律による

- 特約を定めた場合は特約が優先する

- 係員の指示にはしたがって

- 拒絶事項に当てはまってない人の運送は引き受ける

- 拒絶事項は下記の通り

- 運送約款によらない申込みの時

- 設備が足りない

- 特別な負担を求められた

- 公序良俗に反する

- 天災ややむを得ない事由

- 係員の指示に従わない

- 危険物の持ち込み

- 泥酔

- 不潔な服装

- 付添人がいない重病者

- 感染症の患者

- 禁煙車内では禁煙に従って

- 危険物の持ち込みのおそれがある時は荷物を見せてもらう

- 見せない場合は荷物自体の持ち込み拒絶

- 見せて見つかった場合も持ち込み拒絶

- 料金は許可を受けた料金

- 料金は降りる時に払って

- 旅客に何かあった時は賠償する、ただし過失がなかったと認められる場合は賠償しない。

- 賠償責任は乗車の時から下車の時までに起こった事に限る。

- 天災他当社の責任ではない理由で運送が出来なかった時に出た損害については、賠償しない。

- 旅客が約款を守らない事が原因で損害を受けた時は、賠償を求める。

要約しても結構長いですが、概ねこんな感じです。要約なので多少正確さを欠いています。正確な物を読みたい場合は上記標準運送約款をぜひ読んでみて下さい。

設置義務があるのですが忘れがちです。弊所では運輸開始届作成時に、標準運送約款に事業者様の名前を入れたものをお渡ししています。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

運輸開始前の手続きに手が回らない時は

運輸開始前は「半年以内に運輸開始」「開始したら1ヶ月以内に運輸開始届」などタイムリミットがあります。

加えて自働車の納車から内装表示外装表示、メーターの取付、検定など、運輸開始前が一番忙しいです。

更に開始届など書類の束を作っている余裕なんかない!という場合は是非弊所にご依頼下さい。

行政書士は開始届などの書面を代理作成、代理届出が許される国家資格者です。書類を外注したい!という時は下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

弊所に依頼するメリット

弊所に依頼するメリットは「7時間」「4日間」の短縮です。

介護タクシーの開業許可が下りたら、

- タクシーの外装(名称の表示)

- 車屋さんへのナンバーの付替え依頼

- タクシーメーターの取付の依頼、メーター検定

- 健康診断

- 適性診断

- 保険や営業車の本契約

書類の作業比重は低いですが、他にやることが多すぎて書類まで手がまわらないのがこのフェイズです。

| 工程 | 所要時間 |

| 施設、営業車の写真撮影 | 3時間 |

| 運輸開始届を調べながら書く | 4時間 |

| 合計 | 7時間 |

申請書の各欄を埋めるため、調べたり運輸局に電話したりしていると、推定合計7時間、勿論他の事も並行して行うので、申請関係に1日2時間作業しても10日くらい必要になります。

これを弊所がまとめて請け負います。役所からの書類の補正対応等も全て弊所が行います。まずはお気軽にご相談下さい。

まとめ

- 車外にはペイント、ステッカー、マグネット等で必要事項を書く

- 氏名、名称又は会社名を書く

- 福祉輸送車両、限定と書く

- 側面両側に5cm以上でなるべく大きく書く

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)