皆さんは介護タクシー(福祉タクシー)と言えば、車にこういうマーク貼ってある事を想像する人も多いのではないでしょうか。

介護タクシーといえば「街でよく見る、車椅子を上げ下ろししている、車体に介護施設の名前と車いすマークが入ったハイエース」というイメージをお持ちの方が多いです。

実はこの車は、ほとんどが介護タクシーではない可能性があります。この車椅子マークがあるからと言って、必ずしも介護タクシーではありません。

なぜなら介護タクシーだけではなく、介護施設の送迎自動車や、コンビニの駐車場にもこのマークが付いていたりするからです。

この記事を読めば、何となくしか知っていなかった介護タクシーに付ける車いすマークの決まりがわかり、介護タクシーの見分け方もわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

国際シンボルマークは「障害者が利用できる施設」を示す

これの正式名称は「障害者のための国際シンボルマーク」といいます。

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。

内閣府HPより抜粋

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

車いすの方限定ではなく、すべての障害者が利用できる施設という意味合いだそうです。

わかりやすく言うと「障害者の方が利用している」ではなく「障害者の方が利用しやすいように出来ている施設(車両)」というニュアンスが正しいです。

という事は介護タクシー、特に福祉自動車にこのマークが貼ってあるのも納得ですね。

コンビニやサービスエリアの駐車場なんかにも、このマークがペイントしてあったりしますが、同じニュアンスとなります。広めになっていたり、スロープが付いていたりしているはずです。

車いすマーク=介護タクシーではない

最近介護タクシーを街でよく見ると言われますが、介護タクシーは未だに足りていません。

実は私達が介護タクシーと思ってみている車は、ほとんどが介護タクシーではありません。

おそらく「よく見る」と言っている人は

- 青い車椅子マークを貼っている

- ハイエースなどのワゴン車

- 介護施設等の社名が入っている

- 車椅子の乗降を行っている

これを介護タクシーと思っているのではないでしょうか。

実はこれはほとんどが「介護施設の送迎車」である可能性が高いです。

介護タクシーは運送業ですので、ナンバープレートの色が緑か黒です。例外を除き、白ナンバーの車で人を運送してお金をもらってはいけません。

これに注目してみると、介護タクシーは街でほとんど見ません。依然介護タクシーは足りていないのです。

介護タクシーに車椅子マーク貼付け義務は無い

義務は特にありません。貼らなくてもいいですし、罰せられる事はありません。

じゃあ勝手に貼ってもいいかと言うと、基準があります。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)という法律があり、これに適合している基準をクリアーしていれば貼っても良いよという事になります。

福祉タクシー車両

国土交通省 バリアフリー法による適合基準

• 車いす等対応車(乗降を円滑にする設備、車いす用具を備えるスペースの設置、筆談用具の設置)

という基準になるので、ほとんどの介護タクシーが基準に達していると言えるでしょう。介護タクシーでもセダン型は貼ってはいけないようです。

なお、車椅子マーク以外の介護タクシーの車外表示義務については下記の記事もご参考下さい。

介護タクシー運輸開始準備・車外表示義務について詳しくはコチラ

運輸開始の届け出代行については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

使用許可は必要?

国際シンボルマークの使用許可は特に必要ありません。

日本でに委託組織「日本障がい者リハビリテーション協会(JSRPD)」には「バリアフリー新法やまちづくり条例の基準に基づき使用をすることを推奨」と書いています。

自己の責任で使用してくださいという事なので、許可制ではないみたいですが、間違った使い方をしている場合は使用停止を言われるそうなので、ちゃんと基準を満たしてから使うことをおすすめします。

ちなみにこの「日本障がい者リハビリテーション協会(JSRPD)」で買うことが出来ます。自動車用は300~1,700円でステッカーや磁石式の物が売っています。

基準の流れ

この使用については、委託委託を重ねて最後国土交通省にやってきています。その流れはというと

という流れで、最後は国土交通省が定める基準に合致していたら国際シンボルマーク使っていいよという話になっています。

法的効力

協会のHPにも書いてありましたが、特に法的な効力はありません。

このマークが付いていたからと言って、駐車禁止を免れる等という事はないので注意してくださいとのことです。

あくまで障害者の方に優しいというPRですので、その効果を期待して貼りましょう。

介護タクシーのその他の車外表示義務

車いすマークは義務ではなく、任意です。ただ、介護タクシーにはこれ以外に車外に表示させなければならない義務があります。

- 事業用の氏名・名称(屋号)

- 「福祉輸送」及び「限定」の文字

- 5cm以上の文字で表示する

- 両側の側面に表示する(前後は任意)

前後の社名表示は任意になります、車いすマークはよく車体の前後に付けられていますが、車いすマーク自体も任意です。介護タクシーは車の前後については特に何も付けなくて良い決まりになっています。

開業前の車外表示について詳しくはメールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

まとめ

- 国際シンボルマークは障害者に優しい施設のマーク

- 許可は要らないけど基準を満たした上で貼って下さい

- バリアフリー新法の基準を満たした上で貼ろう!

- 特に法的効果は無いけどPRには有効!

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

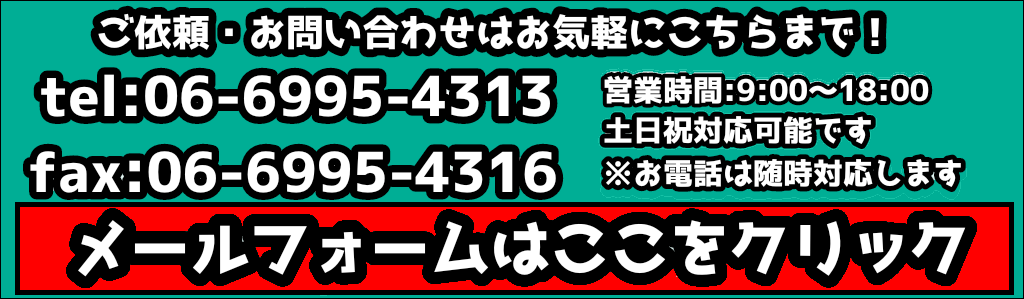

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)