介護タクシーの開業申請書を書くにあたって「都市計画法に違反しない建物」という事を宣誓書で宣誓させられます。

何も知らずに名前を書きがちですが「違反していたら営業停止しても文句ありません」という文言がついています。

では都市計画法に違反していない建物とはどんな建物でしょうか。これから建物を立てる場合?既に建っている建物は?

大阪で介護タクシー(福祉タクシー)開業運営を専門としている行政書士が徹底解説します。

この記事を最後まで読むと、都市計画法に違反しているかを事前に調べる方法がわかり、不動産屋さんへの物件探しのリクエストの方法がわかります。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

介護タクシーの設備・施設で許可が取れるかのチェックについては、下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

介護タクシーの営業所を決める前に「用途地域」に注意

介護タクシーを開業したい場合「市街化調整区域」や「第一種低層住居専用地域」等では開業できない可能性が高いです。

介護タクシー開業の決まりに「都市計画法に則った建物」と書いてあります。

詳しくは下記、営業所の要件を御覧ください。

都市計画法が関わってくるのは下記の状況です。

- 自分の土地に建物を建てて事業を開始したい

- 自分が既に建てたを介護タクシー事業に使いたい

- 民家を丸々借り切って営業所にしたいと考えている

つまり、自己所有の物件を使う場合や、元々住居の物を事務所にしようとする時に注意が必要という事です。

施設設備以外の介護タクシーの開業のための全条件については下記の記事もご参照下さい。開業には「ヒト・モノ・カネ」が必要です。

なお、確保した施設が要件に合わないので借り直し買い直しとなると経済的に損失になります。弊所では、施設の契約前の要件チェックも申請代行と併せて行っています。

都市計画法で開発して欲しい所・欲しくない所を決めている

大雑把に言うと、土地は「開発してほしい所」「開発して欲しくない所」に別れます。

そして、開発して欲しい所についても「高いビル建てて欲しくない所」や「商業地にしたい所」「工場しか建てて欲しくない所」みたいに13種類に分かれます。

ちなみに「開発してほしくない所」については基本的には既存建物でも営業所に使うことはできず、新規の建物は建てられないと考えたほうがいいでしょう。

介護タクシーの営業所等を建てられる地域

各地域に何を建てていいかは、自治体のHPに掲載されています。

これを介護タクシーの営業所、休憩所、車庫等を当てはめると下記のようになります。

大阪での規定を表にするとこうです↓↓↓

| 営業所 | 休憩所 | 単独車庫 (建築物) | 建物付属車庫 (建築物) | 青空車庫 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 市街化調整区域 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |

| 第一種低層住居専用地域 | ✕ | ✕ | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 第二種低層住居専用地域 | ✕ | ✕ | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 田園住居地域 | ✕ | ✕ | ✕ | 1階以下 600㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 第一種中高層住居専用地域 | ✕ | ✕ | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 3,000㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 第二種中高層住居専用地域 | 2階以下 1500㎡以内 | 2階以下 1500㎡以内 | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 3,000㎡以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 第一種住居地域 | 3000㎡以内 | 3000㎡以内 | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 第二種住居地域 | ○ | ○ | 2階以下 300㎡以下 | 2階以下 建物延床1/2以下 | ○ |

| 準住居地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 近隣商業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 商業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 準工業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 工業地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 工業専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 用途地域の指定のない区域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

青空車庫は建築物ではないので、どこでも作れますが、車庫以外の用途で使われている土地の場合、現地調査が必要な場合があります。

それ以外は建築物となるので、土地の用途が何かによって、建てられる規模が変わります。

特に住居用としている建物を介護タクシー事業用に転用する場合は、建物の用途と用途地域を必ずチェックして下さい。

正直この表を使う段階まで来てしまったらかなりレアケースなので、是非弊所までご相談下さい。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

この表が必要な状況はどんな状況かというと

- 既に持っている土地に営業所や休憩所、車庫を建てて事業を開始したい。

- 既に建てている自分の建物を営業所、休憩所、車庫にして事業を開始したい。

という状況です。

特に✕がついている地域の場合、開発許可が必要になる、または最悪許可が下りないなんてことにもなりますので、注意が必要です。

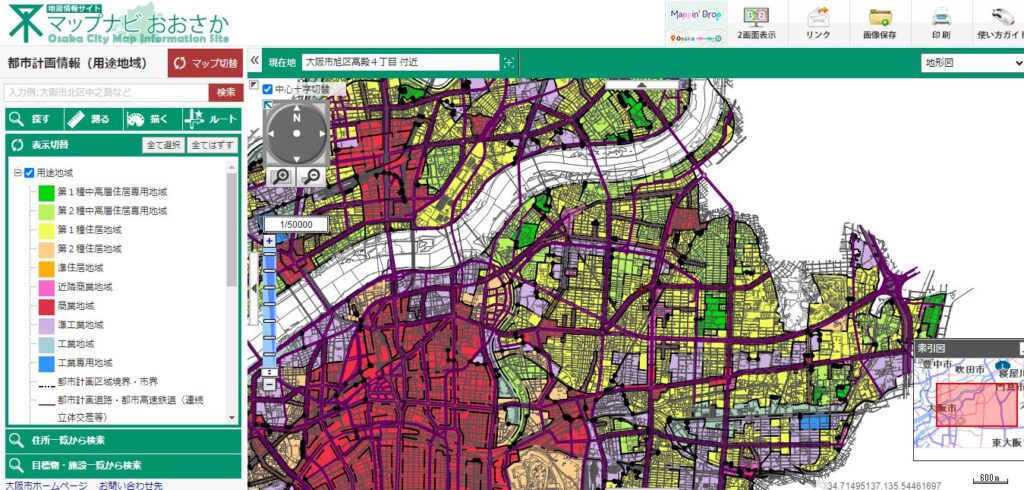

自分の持っている土地建物の用途地域を調べる

自分が持っている土地の用途地域は何か、自分が持っている建物はどの用途地域に建っているのか調べるのは簡単です。

地域によって公開方法は違うのでしょうが、大体の場合公になっています。

大阪市は用途地域がネットで公開されています。住所入れればすぐわかります。

こんな感じです。試しに確認してみましょう。

市街化調整区域とは、開発してほしくない所

市街化調整区域とは「これ以上開発をしたくない、建物を立ててほしくない、人が来てほしくない」という地域に自治体から指定されている地域を言います。

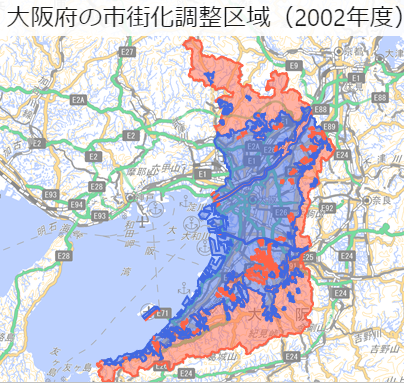

例えば大阪だとこういった分布になっています。

赤:市街化調整区域

青:市街化区域

上記のようになります。基本的に郊外は市街化調整区域、都心は市街化区域になっています。

介護タクシーを市街化調整区域で開業したい場合の許可

「開発許可」やそれに準ずる許可をもらうことになります。

例えば自宅を事務所にしたいけど、自宅が市街化調整区域に建っている場合はどうしたらいいでしょうか。

まず自宅の用途を確認する

まず自宅建物の用途を確認してみます。方法は

- 建築確認の台帳を確認する(市役所等で台帳の写しをもらえる)

- 検査済証を確認する(自分で建てた家の場合は持っている)

このどちらかで確認できます、この書面に「主要用途」という項目があるので確認します。

自宅の場合は「住宅」となっているはずです。

用途を変更する

建物を増改築しなくても、用途の変更になると「開発行為」となり「開発許可」が必要です。

例えば自宅兼事務所の場合は「住宅」から「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」に変更する必要があります。事務所のみで使用する場合は「事務所」に変更が必要です。

建物や土地の使用用途を変更できる条件

これは各自治体で条件が大きく変わります。下記はその一例として御覧ください。大まかには下記の2つの条件が合致していれば許可が下りる可能性が高いです。

- 立地条件

- 事業条件

市街化調整区域でも開業できる条件1「立地条件」

近畿運輸局圏内の某自治体については下記のルールが設定されています。

- 市街化区域から500m以上離れている

- 半径500m以内に50軒住戸がある

- 敷地面積500平米以下

- 延べ床面積200m以下

- 2階建て以下

- 自己の業務用の事務所である

近くに市街化区域がある場合に基準が満たされないのは「近くに市街があるならそっちでなんとかしろ」という意味合いだそうです。

こういった感じのルールが各自治体にあります。詳しくは各自治体の都市計画指導課や、土木事務所に問い合わせる必要があります。

市街化調整区域でも開業できる条件2「事業条件」

26業種決められていますが、介護タクシーはこの26業種に該当しません。

なので、介護タクシーについては、立地条件を満たした上で

(27)その他社会経済情勢の変化等により日常生活に必要であると認められるもの

に該当するように協議してもらう必要があります。前例がないとなかなか大変です。

「営業許可貰ったら開発許可出します」という一筆をもらう

開発許可をもらうには営業許可を貰わなければなりません。添付書類に許可証が必要になるからです。

しかし、自治体から許可がないと運輸局から許可が出ません。堂々巡りです。

なので、自治体から「営業許可が下りたら、開発許可出すよ」という一筆を頂いておく必要があります。

弊所では、開発許可が可能かの調査、可能の場合の開発許可手続きも代行しております。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

開発区域の設定は、自治体の裁量が大きい

自治体によっては、市街化調整区域でもある程度の店舗等は開発して良い基準を設けている所があります。

例えば大阪では営業所にしていい第二種低層住居専用地域が、兵庫では営業所はNGという例もあります。

電話で「市街化調整区域に営業所を建てられますか?」と聞くと、基本NOと言われます。原則は建てられないからです。そこに敢えて建てて良いとすることが出来るのは自治体の裁量になります。

各自治体によって、そしてその集落によっても事情は変わります。

一つ一つが個別案件になるので、もし開業予定地が市街化調整区域の場合でもあきらめず、都市計画課に具体的な物件を持ち込んでNOと言われるまでは判断しないようにしましょう。

ただし、これから借りる、買うという事であれば、市街化調整区域は絶対に選ばない方が良いでしょう。借りる前に不動産屋さんに要望として伝えておく事をお勧めします。

新しく借りる、または買って事業を始める場合

新しく借りる又は買う場合は、市街化調整区域や第一種低層住居専用地域は避けることをお勧めします。

新しく事務所、車庫、休憩所を借りて事業を始めると言う場合は「営業許可を取るための事務所を貸してほしい」という事で要件を不動産屋さんに伝えると、それに合致する物件を選んでくれるはずです。

借りる又は買う前に、宅建士さんが「重要事項説明」をしてくれるので、この辺の事は聞き逃さないようにしておくだけでOKです。

借りる側についても、ちゃんと知識をもって不動産屋さんに頼まないと、望んだ物件が借りられないので、要点だけ抑えていきましょう。

2023年4月より自治体への用途地域と使用許可の確認が必須になりました

2023年4月以前でも、申請を出す度に運輸局から確認されていましたが、2023年4月以降、申請書に記入する項目が増え、自治体に確認を取った上で

- 確認した自治体名

- 課名

- 課の連絡先

- 担当者名

- 確認内容、結果 (事業所設置の可否等について)

を明記して申請することになりました。

大体の場合は各市町村の「都市計画課」や「都市計画指導課」等で確認することが出来ます。

私もこれは運輸局から確認を取られ、自治体に問い合わせるという事を何度かやったのですが、自体側としては「特別な時以外に不許可にする事がないので、特に出せる書類の用意がない」という回答が殆どでした。

なので、運輸局側の書類に書く欄が増えたという経緯なのだと推察されます。

2023年こうなったということは、2024年辺りに自治体側で新しい書類が作られそうな予感がします。

自治体との交渉や確認の代行については下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

何とか市街化調整区域で開業がしたい時は

- 自宅が市街化調整区域にある

- 市街化調整区域にある自己所有物件を営業所にしたい

- 役所に電話してNOと言われた

でもどうしても諦められないという時は、ぜひご相談下さい。物件の写真撮影、測定など行い、具体的な住所と共に役所に持ち込み折衝の上でNOとなるまでは判断できない案件になります。

仮に営業所にどうしても出来ない場合でも、青空車庫は市街化調整区域でも可能です。ご相談いただければ総合的なプランも提案できるかもしれません。

下記LINE、またはお電話で「初回無料相談希望」とお申し付け下さい。弊所から回答申し上げます。

LINEでのご相談は無料です

まとめ

- 土地の用途地域を調べるなら登記簿を取り寄せればヨシ!

- 自分の土地で建物を立てたい場合は調査する。

- 自分の建物で営業したい場合は調査する。

- 今から借りる場合は不動産屋さんに相談すればヨシ!

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)