介護タクシーを開業し、運営を始めるにあたって何を記録しておかなければならないでしょうか。

- 走行距離?

- 売上?

- 乗せた乗客の人数?

運輸局に報告しなければいけないこと等はあるのでしょうか?実は大まかには

- 記録して定期に報告する物

- 保存をしておく義務がある物(提出義務はない)

この二種類に分かれます。ただし、提出義務はない物も、大きな事故や違反等があって運輸局から調査等が来た場合には提出を求められる場合がありますので、かならず営業所に備え付けなければなりません。

では、何を備え付けておけばいいのでしょうか。当記事では、介護タクシーの開業運営を専門に扱う行政書士が、介護タクシーの運営に必要な書類を完全網羅しました。

当記事を最後まで読めば、介護タクシーを運営するにあたって、営業所に保管しておかなければならない書類、その保管期間等がわかります。

このような、開業後に必要な情報についてはネット上にあまりありません。弊所でまとめましたので、下記の記事もご参考下さい。

当記事は、介護タクシー開業・運営に特化した専門行政書士が執筆しています。

日本行政書士会連合会 登録番号21260549

大阪府行政書士会所属 会員番号008156

保管・記録書類の一覧

介護タクシーを運営するに当たり、下記の書類を記録・保管して置かなければなりません。

| 書類 | 保存期間 | |

| 営業所設置 | 営業許可申請書・事業変更申請書の控え | 永年 |

| 運送約款 | 永年 | |

| 運賃及び料金表 | 永年 | |

| 任意保険証券 | 永年 | |

| 名簿 | 運転者台帳 | 運転者でなくなった後も3年間 |

| 健康診断記録 | 5年 | |

| 適性診断記録 | 3年 | |

| 記録 | 点呼記録帳 | 3年 |

| アルコールチェック記録 | 1年 | |

| 運転日報 | 1年 | |

| 日常点検記録 | 任意 | |

| 事故記録簿・報告書 | 3年 | |

| 教育記録簿 | 3年 | |

| 苦情処理記録 | 1年 | |

| 規則 | 乗務員服務規律 | 永年 |

| 運行管理規程 | 永年 | |

| 整備管理規定 | 営業車が5台以上になった時から永年 | |

| 就業規則 | 従業員が10名以上になった時から永年 |

上記、最大18種類の書類を記録・保存・管理する必要があります。

どのような書類になるでしょうか。詳細については下記のようになります。

なお、これらの書類を保管しないことによって罰則があります。

介護タクシー営業所に設置・掲示する書類

営業許可申請書・事業変更申請書の控え

保存期間:永年

営業許可を取るにあたって申請書を出します、事業計画の申請(車庫の拡大や移動など)についても申請書を出します。その控えについては、介護タクシー事業をやっている間は営業所に備え付けておくようにしましょう。

なにか調査が入った時に一番に見られる可能性高く、出せば事業の全貌がすぐわかりますので、調査等が早く進みます。

尚、営業許可申請及び事業変更申請について弊所にご依頼いただきました場合については、申請書は弊所がお作りします。作成後、控え一式お渡しさせていただいて下ります。

運送約款

保存期間:永年

営業所内に掲示義務があります。

運輸開始届時に掲示してあることを写真に撮影して運輸局に提出しているはずなので、取り外さないようにして下さい。

運送約款は介護タクシー事業者と利用者様との間の約款になります。国交省のHPにある「標準運送約款」と同じものを定める場合には認可はされたものと見なされます。まずは標準を使うことをお勧めします。

標準の場合はA4用紙2枚になります、営業所に掲示しておいて下さい。

運賃及び料金表

保存期間:永年

営業所内及び、営業車内にも掲示義務があります。

運輸開始届出時に掲示してあることを写真に撮影して運輸局に提出しているはずなので、取り外さないようにして下さい。

尚、料金表については、申請代行依頼頂きましたら弊所でサンプル的な物をお渡ししています。そのままお使いいただいてもOKです。

道路運送法第十二条(運賃及び料金等の公示)

一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

任意保険の証券

保存期間:永年

介護タクシーは任意保険加入義務があります、任意保険の証券については営業所に必ず保管しておきましょう。

各自動車に、証券のコピーや事故の時の連絡先カード等を積んでおき、運転者にどこにあるかを予め連絡しておくとなにかあった時にスムーズです。

12,損害賠償能力 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。

営業所に設置する名簿・人事管理系の書類

運転者台帳

運転者の方がやめた後も3年間保存

運転者台帳を作って保存します。

運転者が現役のうちは永年保存しておきます、退職や人事異動なので運転者ではなくなった後は、運転者でなくなった理由を書いて3年間保存して下さい。

必要記入事項は下記の通りです。

- 作成番号(任意の番号)

- 作成年月日

- 運転者の氏名、生年月日、住所

- 雇入れ年月日

- 運転者に選任された年月日

- 運転免許証の番号と有効期限

- 運転免許証の年月日と種類

- 運転免許証に条件が付されている場合はその条件(眼鏡など)

- 運転者の運転の略歴

- 運転者の過去の事故概要と違反の概要

- 指導主任が行う指導及び適性診断の受診状況

- 半年以内に撮影した証明写真

乗務員台帳の雛形としては下記のような物になります。国交省のHPにも雛形があります。弊所に申請代行ご依頼いただきました場合は雛形提供させていただきます。

旅客自動車運送事業運輸規則 第三十七条

旅客自動車運送事業運輸規則 第三十七条より抜粋

1 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。

一 作成番号及び作成年月日

二 事業者の氏名又は名称

三 運転者の氏名、生年月日及び住所

四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日

五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

イ 運転免許証の番号及び有効期限

ロ 運転免許の年月日及び種類

ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件

六 運転者の運転の経歴

七 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要

八 運転者の健康状態

九 次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

十 乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)

2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

健康診断記録

保存期間:5年

運転者に限らず従業員については健康診断が必要です。

年一回でいいのですが、運転者の方については採用前三ヶ月前から運転業務前までにかならず一度受けて下さい。

そこからは年一回でOKです。尚、健康診断を受けた記録については5年間保存しておいて下さい。

特に事故等が起こった時は、運転者の健康状態について真っ先にチェックが入る可能性が高いです。

旅客自動車運送事業者運輸規則第二十一条 旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

(中略)

5 旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

適性診断記録

保存期間:3年

運転者の方は適性診断を受ける必要があります、適性診断を受ける時は下記の時です。

- 雇用後初乗務前まで

- 一定以上の事故を引き起こした後継ぎの乗務まで

- 高齢ドライバー

これらの時の場合は適性診断を受診し、受診結果を3年間保存する必要があります。これらの受信結果を踏まえた教育を行う必要もあります。

旅客自動車運送事業者運輸規則第三十八条(従業員に対する指導監督)

旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二 運転者として新たに雇い入れた者

三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者

四 高齢者(六十五才以上の者をいう。)

介護タクシー運営で記録するべき事項

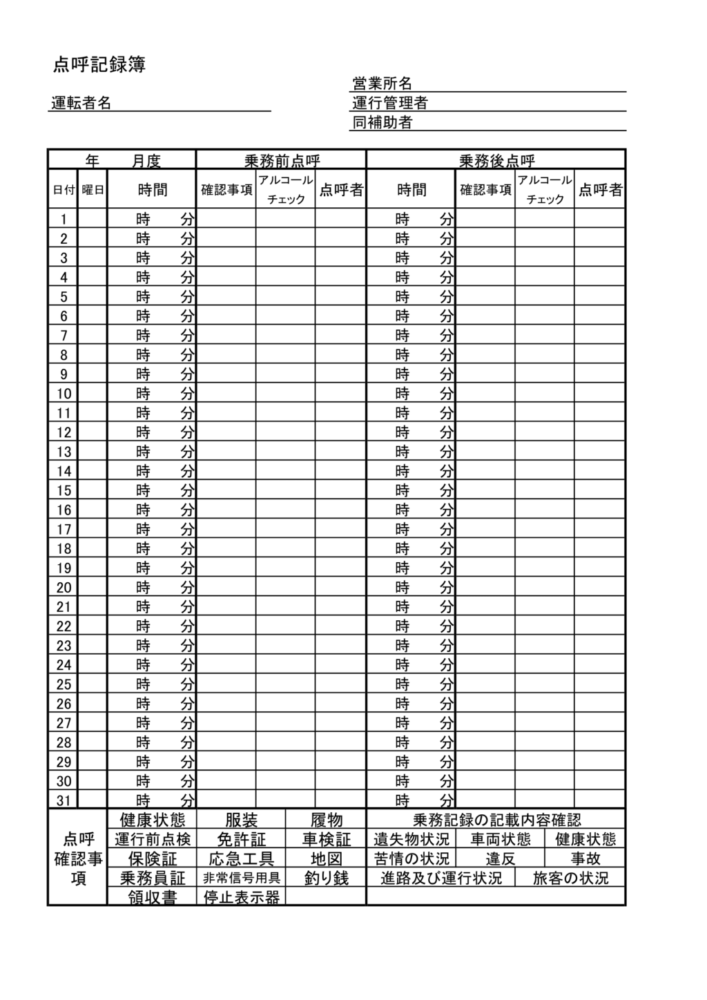

点呼記録帳

保存期間:3年

乗務前点呼、中間点呼(実施しているのであれば)、乗務後点呼を記録して保存します。

点呼の必要事項は下記の通りです。

- 点呼時刻

- 点呼方法(対面・TEL・他)

- 点呼執行者

- アルコール検知

- 営業車の日常点検の実施状況

- 酒気帯びの有無

- 疾病、披露、睡眠不足等の状況

- 携行品、必要機材の状況

下記のような点呼記録簿をつけていれば、大きな不備はないかと思います。弊所に申請代行ご依頼いただきました際には雛形提供させていただいております。

旅客自動車運送事業者運輸規則第二十四条(点呼等)

(中略)

5 旅客自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行つた旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条第一項において同じ。)を三年間)保存しなければならない。

アルコールチェック記録

保存期間:1年

2022年よりアルコールチェック義務化になりました。アルコールチェック自体は1年間保存で良いですが、大体の場合は点呼記録帳に一緒に書く方が効率が良いです。

点呼記録帳と同じにして3年保存しても特に問題はありません。

旅客自動車運送事業者運輸規則第二十四条(点呼等)

(中略)

4 旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

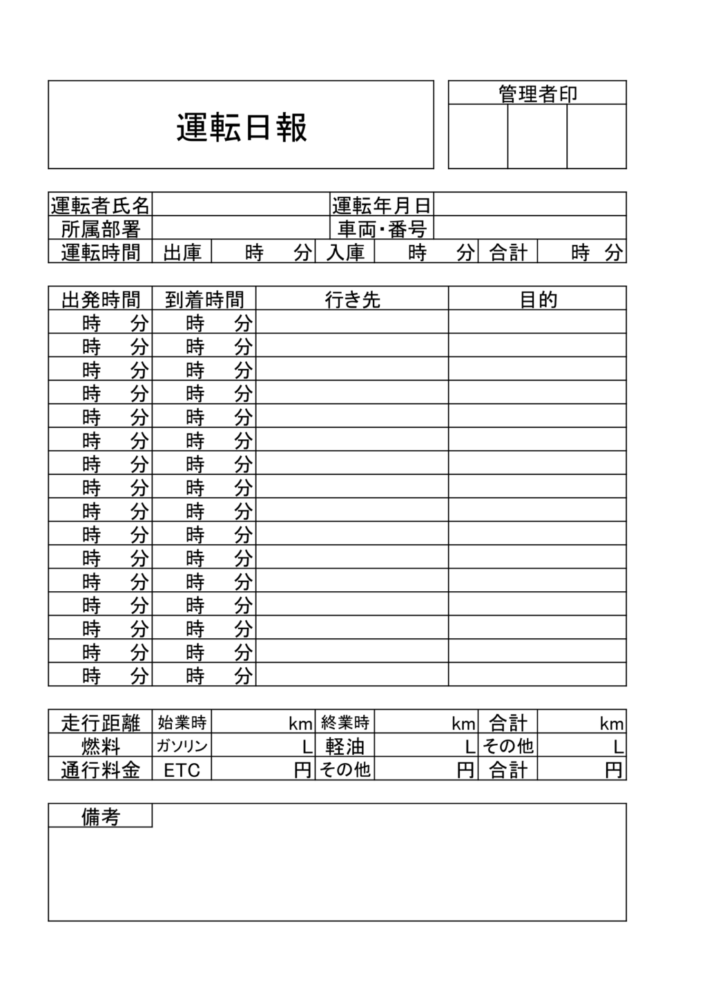

運転日報(乗務記録)

保存期間:1年

必要記録事項は下記の通りです。

- 運転者の氏名

- 乗務した事業用自動車の自動車登録番号

- 発車および到着した地点と日時、主な経過地、運転した走行距離

- 業務上で交替した地点

- 休憩した地点および休憩時間

下記のような運転日報を作成していれば大きな不備はないかと思います、弊所に申請代行ご依頼いただきました際には雛形提供させていただいております。

旅客自動車運送事業運輸規則第二十五条(業務記録)

一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

日常点検記録

任意

任意なので保存しなくていいですが、日常点検については車の寿命と運送の安全のためにやっておくことをお勧めします。

なにか大事故があって調査が入った時、日常点検を行い記録をして残していると会社や事業を守ってくれることにもなります。

日常点検でしておくといいとされる点は下記の通りです。

| ブレーキ | 踏みしろ |

| 効き | |

| ブレーキ液の量 | |

| タイヤ | 空気圧 |

| 亀裂・損傷・摩耗・スリップサイン | |

| ディスク・ホイールの状態 | |

| バッテリー | 液の量 |

| エンジン | 冷却水の量 |

| エンジンオイルの量 | |

| ファンベルト | |

| ライト関係 | 損傷やランプ切れが無い |

| エアタンク | 凝水 |

| その他 | ワイパーのすり減り等 |

| ウォッシャ液 |

事故記録簿・報告書

保存期間:3年

事故があった場合は事故記録簿に記録して保存しておきます、大事この場合は運輸局に報告書を出しますが、報告書も3年間保存が必要です。

事故記録については、下記のような雛形が国交省にあります。弊所に申請代行ご依頼頂けました場合は、雛形提供します。

旅客自動車運送事業者運輸規則第二十六条の二(事故の記録)

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

教育記録簿

保存期間:3年

指導主任者が指導要領に従って下記の項目を従業員全員に対して定期的に行います。年10回行うことが必要です。

項目は下記のとおりです。

- 事業用自動車を運転する場合の心構え

- 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項

- 事業用自動車の構造上の特性

- 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

- 運転者の運転適性に応じた安全運転

- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法

- 健康管理の重要性

- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

教育を行った場合は、下記の項目を記録して、3年間保存して置いて下さい。

- 実施年月日と実施した時刻

- 実施場所

- 実施者

- 指導教育の内容

- 出席者氏名

旅客自動車運送事業者運輸規則第三十八条(従業員に対する指導監督)

旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

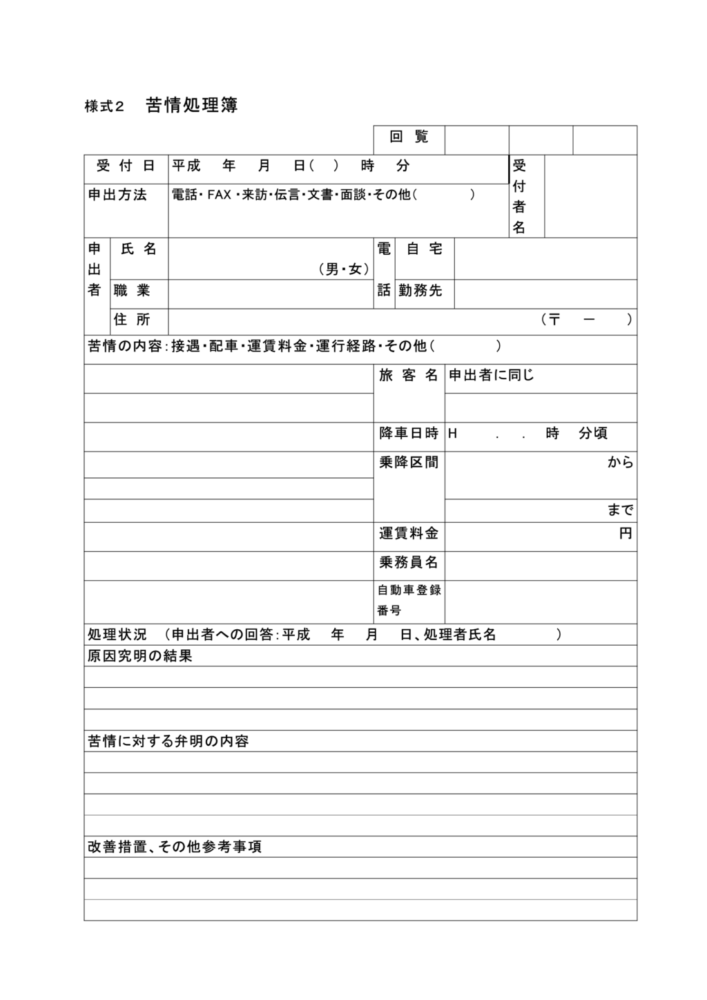

苦情処理記録

保存期間:1年

苦情があった場合には、苦情の内容を記録します。

- 苦情の受付日、苦情申し出者の氏名、住所、性別、職業及び連絡先等

- 苦情対象の旅客の乗降日時、区間、当該事業用自動車の番号、乗務員の氏名等

- 苦情の内容

- 原因究明の結果(事実関係の調査結果)

- 苦情に対する弁明の内容

- 改善措置(再発防止策)

- 苦情処理を担当した者

上記の内容を記録し、1年間保存しておいて下さい。

苦情処理簿については下記のような雛形が国交省にあります。弊所に申請代行等ご依頼頂けましたら、雛形も提供させていただいております。

旅客自動車運送事業者運輸規則第三条(苦情処理)

旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。

一 苦情の内容

二 原因究明の結果

三 苦情に対する弁明の内容

四 改善措置

五 苦情処理を担当した者

介護タクシーの各役割の方の規則

運行管理規程

保存期間:永年、営業所に備え付けておく。

運行管理規程を営業所に備え付けておくことが必要です。運行管理規程については、運行管理の指針になります、運行管理者はこれを見て運行管理業務を行ってください。

尚、国交省のHPに雛形があります。まずはこれをそのまま使うことをおすすめします。

旅客自動車運送事業者運輸規則第四十八条の二(運行管理規程)

旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない

乗務員服務規律

保存期間:永年、営業所に備え付けておく。

乗務員の服務規律を営業所に備え付けておくことが必要です。

運転者や乗務員の方は、これに従って乗務をして下さい。国交省のHPに雛形があります。まずはこれをそのまま使うことをおすすめします。

旅客自動車運送事業者運輸規則第四十一条(安全及び服務のための規律)

旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。

整備管理規定

営業車が5台以上になった時から永年

整備管理規定も営業所に備え付けておくことが必要です。

営業車が5台以上になると、整備管理者は整備士の資格を持っている者しか選任できません。選任された整備管理者は整備管理規定に従って整備管理を行って下さい。

整備管理規定も運行管理規程と同じく国交省に雛形があります、まずはこれをそのまま使ってください。

道路運送車両法施行規則第三十二条(整備管理者の権限等)

法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

一 法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

三 法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。

四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

七 法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

八 自動車車庫を管理すること。

九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

就業規則

従業員が10人以上になった時から永年。従業員が常に閲覧出来る状態にする。

運送業に限ったことではありませんが、従業員10人以上の事業の場合は就業規則を作成する必要があります。

作成した場合、従業員が常に閲覧できるようにしておきましょう。データ上でもOKです、共有ファイルの中にいれておくでも大丈夫だそうです。

労働基準法第八十九条(作成及び届出の義務)

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

まとめ

以上が介護タクシーの営業所で記録して保管しておく書類の一覧となります。

これらの書類は提出義務はありませんが、保存義務があるということは、何か違反や事故があった時調査に入られた時に提出を求められます。

調査が入ってこれらの書類が提出出来ない場合は、余罪が増えて処分が重くなることが考えられますので、日々業務に忙しいとは思いますが記録保管は必ず行って下さい。

どんな書類を保管、何を記録していいかわからない時は

- すでに介護タクシーを運営している

- もう許可は取ってこれから運営する

- どんな書類を作って保管すればいいかわからない

- どんな記録を取っておけばいいかわからない

上記に該当する場合、弊所は開業後の運営アドバイスも行っております。

下記メールフォーム、LINE、お電話で「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご連絡差し上げます。

LINEでのご相談は無料です

下記に当てはまるなら「初回無料相談」ご検討下さい

- 介護タクシーの開業を検討している

- 訪問介護・看護の他に介護保険外のサイドビジネスを考えている

- 障害者福祉事業の他に国保連外のサイドビジネスを考えている

- 介護のスキルを活かして独立したいと考えている

- 開業したいけど何が必要かよくわかっていない

- 物件はあるけど、これで許可が下りるか知りたい

- 現在介護事業を行っていて、サイドビジネスを考えている

- いつも頼んでいる介護タクシーの予約が取りにくい、自前で1台持ちたい

- 男性ヘルパーの活躍する場を更に増やしたい

人員、物件については揃える前から相談を依頼して頂いて構いません。どのような物件と人員にすれば良いかご案内させていただきます。

すでにある物件については、許可が取れるか取れないかを調査させていただきます。なるべく早い段階で無料相談受けて頂けるとスムーズです。

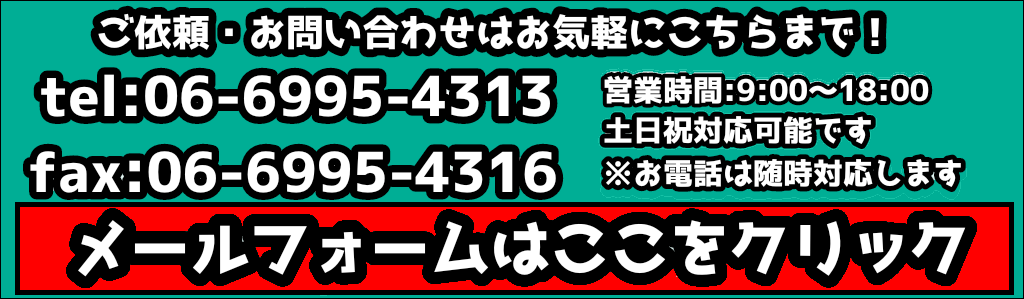

メール、LINE、お電話どれでもご一報下さい

下記メールアドレス、LINE、お電話等に「初回無料相談希望」と明記の上ご一報下さい。弊所よりご予定の確認の連絡をさせていただきます。

LINEでのご相談は無料です

LINEは「友だち追加」をタップ後、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

ZOOM等で希望のお客様も、下記メールフォームまでご連絡頂ければ対応させていただきます。

メールは24時間以内に必ず返信、電話に出られない場合は折り返しさせていただきます。(携帯番号からの折り返しになります)